February 17, 2025

清水 亮 ryo_shimizu

新潟県長岡市生まれ。1990年代よりプログラマーとしてゲーム業界、モバイル業界などで数社の立ち上げに関わる。現在も現役のプログラマーとして日夜AI開発に情熱を捧げている。

2/15、16は、長岡市にて「日本酒xAIハッカソン」を開催していました。

協力は酒造メーカーの吉乃川、主催は長岡市。賞金5万円を競うハッカソンで、集客に苦戦した昨年と比べ、あっという間に定員に達した人気イベントとなった。

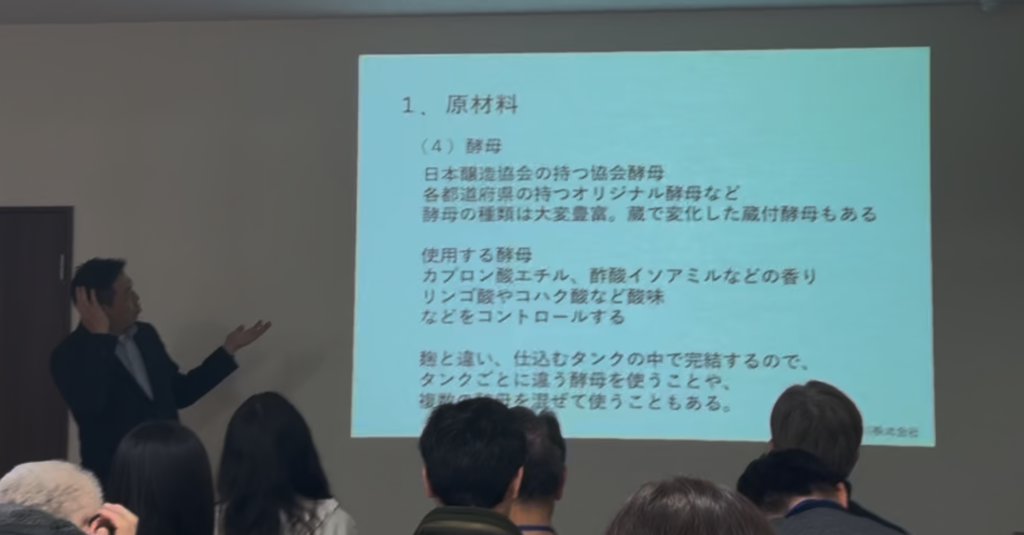

まずは吉乃川の本社がある摂田屋の醸蔵(じょうぐら)で日本酒について学ぶ

吉乃川株式会社の峰政社長自らが日本酒の歴史や構造、ペアリングなどについて解説し、参加者たちは日本酒とAIを絡めたアプリ開発の構想を膨らませた。

そこから24時間かけて、4チームでアプリ開発に取り掛かる。

翌日は、全国小中学生プログラミング大会と全国高等学校プログラミング大会の最終審査会があったが、僕と遠藤論さんはリモートで参加。というかこのコンテスト自体がフルリモートなのでどこにいても違和感がない。

長岡といえばフレンドのイタリアン。期間限定の旨辛肉そぼろをチョイス。遠藤さんは初体験だというカレーイタリアンをチョイス。

そもそも、僕が子供の頃、毎日狂ったように穴が開くほど読んでいた月刊アスキーに、「近代プログラマの夕(ゆうべ)」という連載を書いていた遠藤さん。その筆の端々から、雪国育ちだろうなあと想像していたら、実は長岡出身の大先輩だったと後にわかった。

今の長岡市長、磯田逹伸さんは、市長に当選すると、すぐに東京の僕の会社までわざわざ一人で挨拶にきて、「ぜひ長岡のために力を貸して欲しい」と言ってきた。

実は、前の市長、森さんの時にも同じ話をされていたんだけど、森さんは、自分の国交相時代の手下をぞんざいに送りつけてくるだけだったので、僕はぜんぜん長岡のためになにかしてやろうという気持ちが起きなかった。

というのも、その送り込まれた国交相時代の後輩というのが、長岡はおろか新潟と何の関係もない人で、「地方創生」だとか「長岡でスタートアップ支援」とか、全く独創性のないつまらないことしか言わない人で、「長岡の人間の考え方をまるで理解してない」と一蹴したのだった。その後も何回も来たが、毎回断っていた。そのうち彼は、故郷の茨城の大学の先生になった。要は、そういう人だったわけだ。僕は森さんから頼まれていたにも関わらず、一度も森さんと会ったことがない。森前市長とはそういう人間性の持ち主なのである。

それに比べると、磯田市長の決断のスピード、行動力は本当にすごい。僕は磯田さんか、磯田さんの後継者として相応しい人が市長でなくなったら、長岡と関わることはやめる。

というのも、僕の考える、「長岡の人間」の気質というのは、独立自尊だからだ。僕の通っていた附属長岡の校門を入ったすぐのところに独立自尊の石碑がある。

他人に依存せず、自分自身の力と判断で生きるとともに、自分の存在や価値を深く認め、尊重すること。それが長岡の人間の根本的な気質だと、考えている。少なくとも附属はそうだ。

ちなみに、この言葉は、小学校・中学校だけでなく、幼稚園でも頻繁に繰り返されていた。だから僕という人間にとって、独立自尊とは最も重要な行動原理なのである。

僕にとって、人類と長岡は平等であるばかりか、人類の方が優先度が高い。人類のためになることであれば、長岡のことは犠牲にできる。そういう人間であるし、そういう人間を育ててきた土地なのだ。

第二次大戦時、長岡市は、空襲を受けて70%以上が焼失するという痛手を負った。その前は戊辰戦争で、最も激烈な戦いと言われた北越戦争で大勢の人が死んだ。

ところが、その原因を作った河合継之助と、山本五十六(後に山本五十六は関係ないことがわかったが、長く山本五十六のせいだと信じられていた)のことを悪くいう人は長岡には独りもいない。むしろ尊敬されているのである。

それは田中角栄も同様で、いくら犯罪者とレッテルを貼られて収監されていたとしても、獄中から立候補した男に、22万票もの票が集まりトップ当選を果たしたのである。よく考えて欲しい。長岡は県庁所在地ですらない、ただの田舎町なのだ。そこで22万票という数字をとることがどれだけ凄いことか。当時の長岡市の人口は25万人程度だったとされる。もちろん新潟三区の時代だから、もっと有権者はいると思うが、それでも圧倒的だ。

つまり何が言いたいかというと、長岡の人間は、その土地を出て行った人の助けなど必要としないのである。

そんなことをしてもらわなくても、自分一人で世界と戦っていける。徒党を組まない。そういう人間性が長岡者の心構えなのだと僕は考えている。

だから東京でちょっと成功した(まあ少なくとも毎年黒字が出てた)程度の会社の社長が、地元にもどって偉そうに後進を指導してスタートアップを作るなんてことは、みっともないと考えるのが普通なのだ。むしろ、その時間と力があるのなら、背中で語るべきで、ちょっと成功ではなく大成功して見せるべきなのだ。故郷を愛するが、故郷を甘やかさない。それが長岡者であると僕は考える。

ただ、磯田市長の考えは違った。

「長岡を人類の役に立てて欲しい」

と言ったのだ。

その発想はなかった。

「長岡のために」何かをするのではなく、「人類のために」「長岡を使う」それが結局、「長岡のために」なるのだと。

僕はけっこう、地方自治体の首長とは会ってきたつもりだったが、ここまで明快なビジョンを示す政治家はいなかった。

だからこそ、ならば、この男のために、ひと肌脱ごうと思ったのだ。

そもそも、当時の僕は身体的自由がなかった。

株主間契約でがんじがらめにされ、某グローバル企業コングロマリットの末端の末端として、Zガンダムにおけるアムロ・レイのような扱いを受けていた。事実上の奴隷契約のようなものだったので、勝手に誰かのために働いたり、肩書を増やしたりできる立場はなく、自分の時間さえも、会社にとって合理的な理由がなければ使うことが許されなかった。

僕は長岡の人間を甘やかさず、独立自尊であるという信念をもっていたので、経営幹部に長岡出身者はおろか新潟出身者も皆無だった。だからまず最初に、「長岡を助けることは会社の利益になる」という合理性を説明する必要があった。

その合理性を説明したのが、磯田市長だったのである。

そして長岡は僕の仮説を実験し、実践する場所となった。

たとえば長岡には、まずデータ開発専門の会社を作った。

2016年頃の話だ。

近い将来、AI開発には必ずデータが枯渇すると考え、データを制作するための研究を始めたのだった。この考えが正しかったことは最近証明された。

コロナ禍で事業所は閉鎖したが、当時の社員とは今も交流がある。

次に、主に子供たちに向けて人工知能やPythonを教えた。

東京で子供たちを呼んで同じことをしようとしても、実はなかなか難しくてできない。

長岡市は、市の持つ力を最大限活かして、各学校に声をかけ、Pythonを学ぶ子供たちを集めた。もちろん、市役所の人はPythonがなんであるか知らなかったはずだ。

長岡の子供たちにPythonを教えることで、僕の研究はより効果的に進んだ。

子供達に教えることで、逆に子供たちは何に興味があるのか、どうすれば教えることができるのかということを教わっていたのである。

長岡市で生まれた最大の収穫は、初心者AIハッカソンだった。

そもそも、あるとき、ChatGPTに騒いでいた磯田市長に、「あなたもPythonくらい書けるようになるべきだ」と挑発したら、「じゃあ教えてください」ということになった。

こんな首長を他に知らない。

そこで市長にタダで教えてやろうと思っていたのだが、それは悪いから職員にも教える形にして報酬を払いたいと言われた。

そして市長は参加したどの職員よりも熱心に僕の授業を聞いて、実際に自分でPythonコードを書いて10万字の本を書かせるようなこともできるよにうなった。

「市長、せっかくだから市長がAIを使って書いたという本を見せてくださいよ」というと、「作りすぎて選べない」と言われた。これは本物の証拠である。

アリバイづくり的に、お手盛りでやったのなら、一冊か、せいぜい数冊といったところだろう。それを何十冊も書かせてみるというのは、いくらAIを使っているとはいえ普通ではない。なぜなら僕だってそんなことはしないからだ。

市長にわかるように教えているうちに、「70歳近い市長がプログラムを書けるようになるんだから、もう少し若い人たちでもできるのではないか」と考え、今度は長岡市で初心者を集めてハッカソンを行うことにした。

プログラミング経験が未経験の人むけのハッカソンである。

これが大変効果的だった。

ふつう、ハッカソンというのは10チームいれば2チームくらいは何もできずに終わる。

それがこの方法を使うと、全員が短時間でも何らかのアプリを作り終えることができるようになった。

この話を月に一度のラジオのレギュラー番組ですると、経済キャスターの瀧口友里奈さんが「私もやってみたい」と言い出した。それと、J-CASTの蜷川さんもゴールデン街にやってきて「私もやりたい」と言ってきたので、この二人のために女性限定の初心者AIハッカソンをすることにした。この効果は想像以上だった。

このハッカソンは二月にも続いて開催され、すべて抽選になるほどの人気イベントになった。

そして今回の長岡のハッカソンは、設計が一年前のハッカソンだったので、より高いハードルを設定しようと考えた。

それは24時間でアプリを開発するというものである。

そもそも、初心者AIハッカソンは、15分や30分といった短いスプリントを繰り返す。繰り返すことでプログラミングに慣れてもらうことが肝心なのだ。

しかし、今回は本格的なハッカソンなので、24時間という長い時間を使い、作品のアイデアだけでなく完成度を高めるという方向性に挑戦してもらった。

一年前とはAIの出来が桁違いに良くなっている。特にo3-miniの性能は凄まじい。プログラミングスキルだけで考えたら、僕より遥かに有能だ。

したがって、たとえ初心者ばかりのハッカソンであっても、発想力と構想力かあれば、遥かに短時間に遥かに良質な作品が作れるはずなのだ。

そうして24時間にわたる開発を行い、今回はプレゼンテーションをあえて行わず、デモンストレーションによる審査を行った。

デモンストレーションによる審査とは、コンピュータに疎い磯田市長や吉乃川の峰政社長に、何も説明せずにアプリを使わせてみる、というものだ。

そもそも、アプリは説明されて使うものではない。

起動した瞬間に、見たら使い方がわかるものであるべきなのだ。

だから実際に使っているところを見て審査するのが正しいのである。

まず驚いたのは、全チームがちゃんとアプリを作ったところ。

完全な初心者ばかりではなかったが、そもそも地方都市でソフトウェアエンジニアというのは食い扶持が極端に少ない。

そうした人々が、すべて、きちんと機能するアプリを作ったところは、快挙と言っていいだろう。

その上で、優勝したチームは、ユーザーインターフェースがシンプルでわかりやすく、AIを効果的に使っているところが特に評価された。

今回は全チームがGradioでアプリを実装していたが、Gradioでプロトタイプが作れるところまでいけば、本格的なアプリまであと一歩である。

しかし驚いたのは、このチームのメインプログラマーは、女子中学生だったのだ。

彼女はまさに磯田市長が僕を招いて行った講演会を聞きにきており、自主的に様々なハッカソンに参加し、力をつけてきた。学校で教えてもらえる程度のプログラミングでは我慢ならなくなり、知り合いもいない中でたった一人で今回のハッカソンに参加したのである。

懇親会で、その中学生に「もっとプログラミング能力を高めるにはどうすればいいですか」と聞かれたので、「中央図書館にいって、そこにある本をとりあえず全部開いてみたら」と言った。

それは僕がかつて中学生時代にやっていたことだ。とりあえず全部の本を開いて中身をみてみる。「興味のないこと」「知らなかったこと」を探しに行く。そこに新しい教養がある。

今回の長岡ハッカソンで、さらに新しいハッカソンの経験値が得られた。

来月から始まる「全日本AIハッカソン(2/28募集締め切り)」も、特にビギナー部門は応募が殺到している。

ビギナー部門が盛り上がってる分だけ、一般部門にはプレッシャーがかかるのかまだ枠に余裕があるが、実は全くプログラムが書けなくても、一般部門にチームメンバーとして参加することは可能だ。

昔はハッカソンに来てもプログラムも書けないし絵も描けないという人はやることがほとんどなかったのだが、今は絵もプログラムもAIで作れるので戦力にはなる。

全くプログラムが書けなかったとしても、Replit Agentに「それは違う」と言い続ければ欲しいプログラムが出てくるのだ。

僕は長岡ハッカソンの裏で、久しぶりに自分のWebサービスであるMemeplexの新機能を作っていた。

これが完成に近づいたので、これを使った新しいタイプのプログラミング教育プログラムを、まずは子供向けに来月あたりに始めようと思っている。

長岡は、ハッカソンでプログラマー住民を増やすことができるようになるだろう。プログラミングの仕事はリモートワークが向いているから、この中から、アプリ開発の仕事も受けることができるようになる人も出てくるだろう。

それは長岡を元気にするだけでなく、ここで生まれた教育プログラムは、全日本AIハッカソンによって全国に広がり、やがて世界に広がっていくに違いない。

これが僕の独立自尊である。磯田市長の功績を記念して、この「初心者AIハッカソン」を「磯田メソッド」と名付けることにしよう。