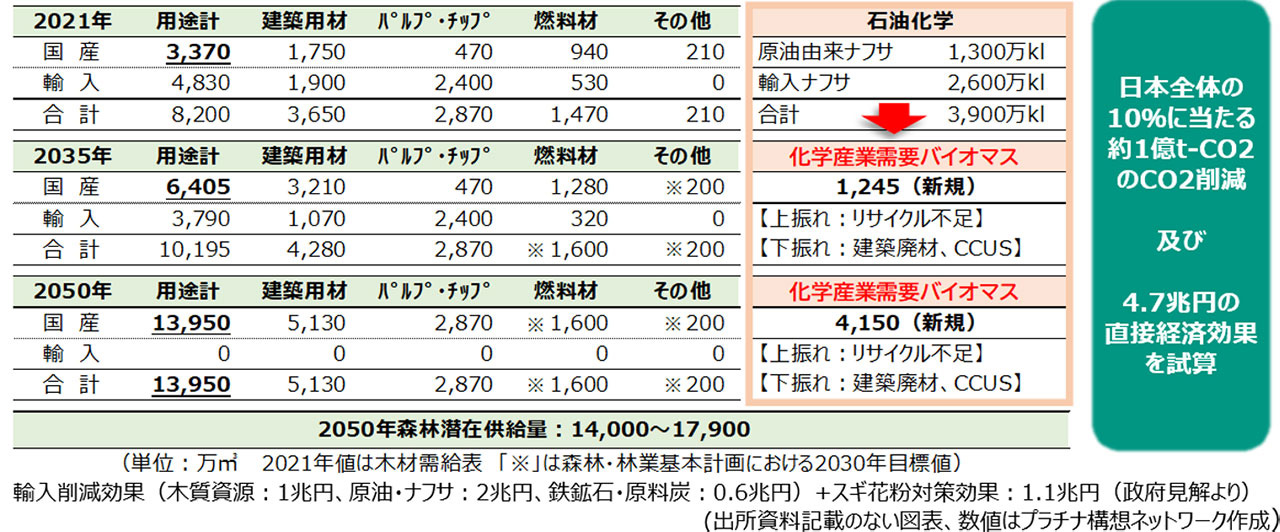

これまでに述べた森林循環経済の展開を想定し、木質バイオマスの需給やその効果を試算してみた。バイオマス化学や木造都市の進展で木質バイオマス需要は大幅に拡大する。さらにパルプ・紙用材や燃料材なども加えると、2050年時点の国 […]

2026.02.19

「心に余裕がある時ほど、他人に優しくなれる」―そう考える人は多いだろう。しかし、人が置かれる環境の違いと助け合いの関係を調べた最新の研究は、その常識を覆す可能性を示している。厳しい環境に置かれている時ほど、人は他者を助け […]

2026.02.18

1980年代のバブル真っ只中「好景気は日本の実力を反映している」と言った経済評論家もいた 1980年代の半ば、まだ現在のような経済成長の勢いがまだあまり見えない時期のインドネシア・ジャワの村落で2年ほど人類学的な調査をし […]

2026.02.17

米国市民が立て続けに正当性が極めて薄い状況下で銃殺され、しかもICE職員が何ら罪に問われないのを目の当たりにすると、米国が「ポイント・オブ・ノーリターン」を越えてしまったのを再確認させられますが、その有様を目の当たりにし […]

2026.02.16

話し手が誰であっても、創作物の意味が変わらないのか 「だれが話そうとかまわないではないか」このところ毎日のように耳にする、ChatGPTをはじめとした生成AIの話を聞くと、誰かがこのように言っているのではないかという気に […]

2026.02.13

高性能林業機械のエンジン音が響く里山の森林。1人のオペレーターが、伐採・枝払い・玉切りまでを一貫してこなす現場は、スマート林業が現実のものとなりつつあることを示している。富山県西部で始まろうとしているのは、地域の森林資源 […]

2026.02.12

中国・復旦大学の研究チームが先ごろ、糸のように細く柔軟な「ファイバーチップ」と呼ばれる半導体技術を開発した。英科学誌『Nature』に掲載されたこの技術は、将来のスマート衣類や高性能ブレイン・コンピュータ・インターフェー […]

2026.02.11