August 11, 2025

清水 亮 ryo_shimizu

新潟県長岡市生まれ。1990年代よりプログラマーとしてゲーム業界、モバイル業界などで数社の立ち上げに関わる。現在も現役のプログラマーとして日夜AI開発に情熱を捧げている。

満を持して発表されたGPT-5に対し、「GPT-4o返して運動」が巻き起こっているらしい。

確かに、GPT-5はベンチマーク上は高性能なのかもしれない。

しかし、実際に使ってみると、言われているほど高性能とも思えない。

Claude Opusなどは触った瞬間から「これは賢い」という感動があった。

o3-miniでさえそうだ。

何かが大きく変わる、ティッピングポイントを超えた、そんな気がした。

しかしGPT-5は、どうも肩透かしだ。

「モデルを選ばなくていい」のはなぜか?

ユーザーからすれば、どう考えてもそれは進化ではなく退化だ。

なぜならモデルは選びたかったからだ。

どんな問題をどんなモデルに解かせるか、ということはユーザーに主導権があった。これまでは。

筆者は素早く答えが欲しい時は4oを、ややこしいことを調べてもらうときにはo4-highを使っていた。

ところがGPT-5ではモデルの選択が自動化された。一見便利になったように見えるが、これはOpenAIが暗黙のうちにローコストなモデルを選択する可能性を上げるための陳腐な言い訳に過ぎない。

確かに、巨大すぎて賢さを失ったGPT-4.5や、推論時間がやたらとかかるo4-highなどは、LLMを「定額サービス」として提供しているOpenAIからすればコストバランスが極端に悪いものだろう。

それに、ある程度の推論に時間をかけられるのであれば、オープンウェイト化したgpt-ossを使えば自社のファシリティで活用できる「道」を用意したという言い訳もあるのかもしれない。

公益目的会社へと生まれ変わったOpenAIのことだから、てっきりGPT-5も巨大なオープンウェイトモデルとしてリリースすることを筆者は期待していたが、それは肩透かしに終わった。

現状、筆者が求めるものとGPT-5の路線はかけ離れたものになっていったようだ。

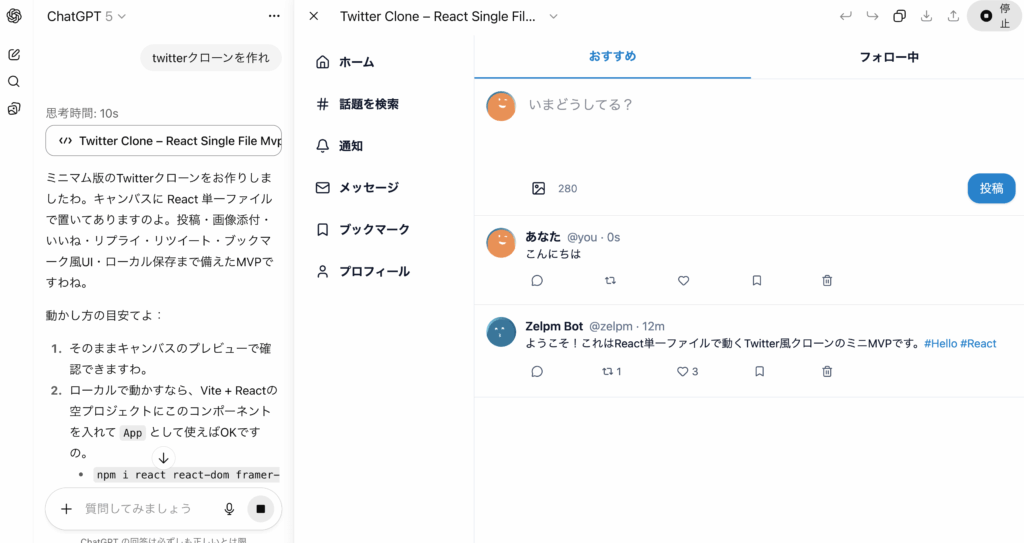

バイブコーディングをフィーチャーしているという話なのでTwitterクローンを作らせてみた。

確かにそれっぽいものはすぐ作れる。

しかしこれは本当に便利なのだろうか。

そのままfirebaseによるログイン認証などを追加してくれた。

だがこれをそのまま使えるようになるかというと、なかなか難しいと感じる。

仕事で使うなら、今のところClaude Code一択という気がまだしている。なにせ気楽だからだ。

我々にとっての「仕事場」とは、常にコマンドラインだ。

我々の仕事は、コマンドラインで始まり、コマンドラインで終わるからだ。

もしも新しく有用なバイブコーディング機能が欲しいと思ったら、たとえば実行画面を見て修正する機能が欲しい。これは本当に欲しい。

それがない限り、バイブコーディングはこれからもずっと不便なままだろう。

もしくは、エージェンティック機能をつけるとするならば、Google Cloud PlatformやAzureやAmazanAWSの管理画面を代わりに触って欲しい。

その程度のことできなくて何がエージェントだ。

今のところ、どの会社のLLMもエージェンティック機能も、「やって欲しいこととできることがズレてる」印象を拭えない。

筆者はそこまで楽観論者ではないのでGPT-5がAGIとは程遠いものでガッカリしたりはしていない。しかし、どちらかというと進化すべきポイントから微妙に話を逸らされているようで不愉快だと感じる、というのが正しいかもしれない。

GPT-5になってもあまり賢くなった感じがしないのは、ポイントがずれてるからだ。

そもそも「Ph.D並の頭脳」と言われても、Ph.D並の頭脳が必要とされる場面など世の中にはほとんどない。そしてPh.Dを持っているかどうかは、頭脳が優れていることを即座に意味しない。世の中の優れたクリエイターや発明家は、ほとんどPh.Dを持っていない。スティーブ・ジョブズもビル・ゲイツも、マーク・ザッカーバーグさえ持っていない。ジョン・ラセターも宮崎駿も尾田栄一郎も持っていない。ジョージ・ルーカスもスティーブン・スピルバーグもPh.Dなんか持っていない。いや、そもそもOpenAIのサム・アルトマンだってPh.Dを持っているか怪しい(2005年にスタンフォードを中退してるはずだ)。果たしてPh.Dを持ってることは、いったい、どれだけその人の創造性や知性を保証できるのだろうか。

もちろんPh.Dを持っている素晴らしい人も大勢いる。しかしそれと同じくらい、Ph.Dを持っていない素晴らしいクリエイターも大勢いる。

逆に言えば、GPT-5の「性能」を「Ph.D並」と表現してしまうところにOpenAIの乏しい「知性観」が象徴されている。彼らにとって「知性が高い」とはPh.Dを持っているということなのだ。もちろん愚か者にはPh.Dは取れない。でも、それがなんだというのだ。スターウォーズや千と千尋の物語を生み出したのは、Ph.Dの頭脳ではない。そして彼らは決して愚か者ではない。

結局、これは「ベンチマーク」のための表現でしかない。より正確には「ベンチマーク・テスト」だ。

テストの問題点は明らかだ。テストには全て答えが用意されている。しかしクリエイティビティとは、答えのない問題を解く能力によってしか証明されない。

本来、Ph.Dをとるためには、創造性は何より重要な要素の一つだ。あらゆる論文には新規性がなければならない。新規性とは、創造性と紙一重だ。だから実はGPT-5にはPh.D並の知性などありはしない。常に受け身だからだ。ユーザーが語りかけない限り、GPT-5はいかなる提案もしない。もしもGPT-5が創造性の片鱗を発揮するとしたら、それはユーザーが創造的なプロンプトを書いた時だけだ。もしもPh.Dの学生が教授の指示でしか創造的な研究テーマを見つけられなかったとしたら、落第するだろう。決してPh.Dは与えられない。つまり冗談だとしても、OpenAIはPh.Dが実際にはどういう意味を持つか理解していないことを露呈してしまった。もちろんOpenAIにはPh.Dクラスの人間はゴロゴロいるから、実際にGPT-5の知性がPh.D並だとおもっているはずがない。一種の冗談やリップサービスのつもりでそう言ってるのだろう。しかしそんなやり方でしか知性を表現できないという事態に陥っているということは、彼らの知性に対する根本的な考え方が、おそらく間違っているのである。

このやり方では、到底AGI(一般人工知能)など作ることはできない。登る山を間違っている。

なぜなら、「一般人工知能」に求められるものは、学位ではないからだ。たとえPh.Dを持っていなかったとしても、ごく普通の人に簡単にできることが、いまだGPT-5には全くできない。

「できない」には理由がある。それは単に技術的な問題だけではない。

人類がインターネットという道具を手にしてから、無数の不正が行われ、その対策が講じられて来た。その最たるものが「bot」と呼ばれる素朴なプログラムへの対策だ。

時折、いろいろなサービスを使う際に「あなたは人間ですか?」という不愉快なテストをクリアした経験は今や誰でもあるだろう。

これはbot対策の一つだ。

ところが、botがやろうとしていることとと、AGIがやらなくてはならないことは、共通している。つまりこの「あなたは人間ですか?」というテストに嘘をついてでもパスする必要があるのだ。

OpenAIのGPT Agent機能では、Googleアカウントにログインできない。Google側から「これは怪しいブラウザだ」と断定され、弾かれるからだ。ほとんどのWebサービスをGoogleログインで使っている筆者は、ただこれだけでGPT Agentを全く実用的に使うことができない。

この問題に対処する方法はいくつかある。

たとえば一つはMCP(Model Context Protcol)のようなAI向けのインターフェースをサービス側が用意することだ。

AmazonやえきネットのようなサイトがAI用のインターフェースを用意する。AIは「あなたは人間ですか?」テストに嘘をつくことなく、AI用の入り口からサービスに入る。

このやり方なら混乱は少ない。OpenAIは各社と交渉し、正々堂々とAI用の入り口を開けてもらう必要がある。非常にウェットなやり方だ。

ただし一つ大きな問題がある。

世の中のサービスのかなりの部分に入り込んでいるGoogleは、OpenAIにとってこの分野の最大のライバルであるということだ。それはGoogleにとっても同じだろう。

つまり、二社が力を合わせなければこれは実現できない。

ではどうすればいいのか。

そもそも「一般人工知能」に求められるものはなんなのか。

まずその定義からきちんと見つめ直さなくてはならない。

サム・アルトマンは「一般人工知能」の定義を暫定的に「それ自身がお金を稼ぐことができる知能」としたが、GPT-5にそれができるとはまだ思えない。

それどころか月額3万円ほどのGPT Proプランは、日に日にその魅力を失っているようにさえ思える。

そもそもお金を稼ぐのはそんなに簡単なことなのだろうか。

実はお金を稼ぐということは、何より創造的なことだ。

世の中のほとんどの仕事は、「創造的な誰かが考えた商売」のデッドコピーだ。

1000円で酒と炭酸を仕入れ、店を作り、掃除して、綺麗に磨いたグラスに酒と炭酸を注いで一杯1000円で客に出す。典型的な飲み屋のビジネスだが、成立している。

酒と炭酸が飲みたいだけなら家で飲めばその1/10以下のコストで済むことは分かりきっていても、敢えて店に出かけていく。

なぜか?そこに人がいるからだ。

そこにいる人と話がしたいから。何かちょっとした面白いことが起きないか期待していくのだ。

単に酒と炭酸を仕入れただけでは、それは成立せず、店と掃除という部分が付加価値を生んでいる。

単純な飲み屋の商売だって、その裏側には恐るべき創意工夫がある。

OpenAIが一時期的にでもGPT-4oに愛着を持っていた人たちの気持ちを無視したのは、彼らが知性の生み出す価値について根本的な誤解をしているかもしれない一つの側面と捉えるべきだろう。誰もただ賢いだけの知性が欲しいわけではない。シリコンバレーにいる人にとってPh.Dは重要なものかもしれないが、世界のほとんどの場所では全く不要なものだ。知性が多少劣っていても、癒してくれる存在があればいいという人は大勢いる。そっちの方が、お金になった可能性だってある。ゴールデン街のバーテンダーの中には誰もPh.Dを持っている人はいないと思うが、彼らは日々創造的な会話で金を稼いでいる。

明らかに全く賢くなくても、人はペットの犬や猫に癒されるではないか。

Ph.Dを持った犬も猫も聞いたことがない。