September 16, 2025

清水 亮 ryo_shimizu

新潟県長岡市生まれ。1990年代よりプログラマーとしてゲーム業界、モバイル業界などで数社の立ち上げに関わる。現在も現役のプログラマーとして日夜AI開発に情熱を捧げている。

一年ほど前、元NTT docomoの栄藤さんの誘いで軽井沢で開催されていた初島会議というのに出てきた。

その初島会議の席で面白い人と知り合った。長野の大手地銀である八十二銀行の浅井会長(当時)だった。

妙に人懐っこい人で、いっぺんで彼を好きになった。僕が昨年女性の友人たち9人を集めて行った「女子限定初心者AIハッカソン」に大いに刺激を受けたとのことで、それから何度かメールのやりとりをして、「ぜひ長野でハッカソンをやってほしい」という依頼を受けた。

僕の所属する個人事務所である株式会社ゼルぺムは、AIハッカソン専業業者といっていいほどハッカソンをやっている。長岡市のような地方自治体主導のハッカソンもそうだし、全日本AIハッカソンの運営も全てゼルぺムが担当している。ハッカソンを運営するには独特の考えるべきことがあり、ゼルぺムのスタッフは繰り返しハッカソンを運営することで独自の運営ノウハウを育ててきた。

そういう意味では、私企業のいわば社内研修を請け負ったのはこれが初めてのケースになる。

依頼されたのは「ベテラン社員向けのAIハッカソン」という題材で、おおかた定年前の社員のリスキリングみたいなものが目的なのかな。そういう話なら、いつもの競技性のある全日本AIハッカソンみたいなものよりも、牧歌的な、みんなで仲良く手を繋いでゴールテープを切りましょうね、みたいな感じがいいかなとタカを括っていたのだ。

「参加者はみんな、プログラミングどころかキーボードが打てるくらいの人たちなんですが大丈夫ですか?」

「それは大丈夫です」

以前なら、ハッカソンに参加するにはそれなりの経験が必要だった。しかしAIが前提のバイブコーディングハッカソンにはそういう準備は必要ない。通常だとAPIの呼び出し制限とか、おなじIPアドレスから同時にアクセスするとIP制限をかけられたりするのだが、僕たちは独自のバイブコーディング環境を開発しているので、そういう制限に引っ掛かる心配もない。

しかし蓋を開けて驚いた。対象は、八十二銀行の支店長、部長、そして役員だというのだ。

銀行の部長や役員といえば、まさに半沢直樹の世界だ。

どんな海千、山千がいるのだろうかと戦々恐々としながら、作戦を急遽練り直す必要に迫られた。

僕の企画する「初心者AIハッカソン」の特徴は、まず簡単な講義をしたあと、3人1組のチームに分かれてチームハッカソンを何回か行うことだ。チームで行うことで、わからなかったことを相談したり、AIの使い方について議論したりする機会がある。

「銀行の方ってやっぱり上下関係で忖度したりされるんですか?」

「ええ、まあそういう組織ですから・・・」

そりゃあ良くないなと思った。やはりチームハッカソンでもソロハッカソンでも、勝とうと思ってやってもらわないと学習効果は半減だ。

「やっぱり採点を入れることにしよう」

そこで急遽、競技形式に変えることにした。

競技の場合は、最後にソロハッカソンを行う。チームハッカソンで優勝するとそのチームの全員に得点がつき、ソロハッカソンでの戦いを有利にできる。

戦い方によっては、チームハッカソンで成果を出せなくても、ソロハッカソンの時にごぼう抜きで優勝できる。そういうゲーム設定だ。

「何か彼らの闘争心を煽るような小道具が欲しいな」

そう思って大沼さんと一緒に駅前のハンズに出かけていき、赤い水玉のシールを買った。

よく学校とか幼稚園とかで使うやつだ。

「一点獲得するごとに、この水玉のシールを名札に貼っていく。これが多ければ多いほど沢山の得点を獲得したことが一目瞭然でわかる。総合得点の上位三人には表彰状を出そう」

「それなら賞状はこちらで手配します」

そんなわけで、ゼルぺムのハッカソン史上初めて、成績上位者に賞状を出すことが決まった。

銀行というのは日常的に社員を表彰するしきたりがあるので、賞状の印刷はお手のものだということだ。

夜は浅井理事長(前会長)とシステム部の馬場常務らと会食した。実は、馬場常務は僕の出演していた「ギリアマンスリー」の熱心な視聴者だったとのことだった。それ以外にも、noteはもちろん、WirelessWireや、僕のしょうもない日常的な食事が投稿されているYouTubeチャンネルもご覧になっているとのこと。

うーむ、そういうことか。

翌朝、会場に向かうと、さすが銀行マンらしく時間前に全員揃っていた。

まずは講義セクションなのだが、今回は対象がベテラン、というか銀行の経営幹部であるため、通常の講義とは少し内容を変えて、もう少しAIの本質に踏み込んだものにした。最近のAIの事情に触れつつ、AIとは何か、どのような原理で、何が起きているのかということを解説する。大学院レベルの講義だが、「わからなくても後半に何ら影響ありません」と言って安心してもらった。

さて、いよいよハッカソン、最初はチーム戦だ。なんと浅井理事長と馬場常務もプレイヤーとして挑戦するのだという。忖度だらけの組織で、どうなることやら・・・。

すると何と、浅井理事長と馬場常務のチームが拮抗して上位二位を独占した。これは忖度ではなく、純粋に作品の出来で選んだのだが、どうも出来すぎだ。

特に浅井理事長のいるチームが作った「Meal Planner」は、自分の体調や年齢、持病などを入力すると一週間分の献立を作ってくれるというもの。さらに、献立を作るだけでなく写真まで生成している。制限時間30分の中で、どうやって写真まで生成するようなものを作れたのか、僕にもよくわからない。しかし確かに写真は生成されていた。これは文句なく一位だろう。

「チーム分けの段階で、腕ききをそれぞれの序列に合わせたチームに入れてんじゃないの?」

僕がそう思ったとしても、誰も文句はあるまい。

しかし、その予想はあっさりと裏切られた。

ソロハッカソンでは総勢30名が順番に作品をプレゼンテーションする。

チームハッカソンで上位に残れなかったとしても、ソロハッカソンでは挽回するチャンスがあるのが面白いところだ。

ソロハッカソンの発表順は、その時点で点数の少ない順である。今回は参加者が多かったため、0点(未完成)や1点(とりあえず完成)のプレイヤーから発表する。それぞれ、発想は面白いものの、AIに指示する段階で失敗したり混乱したりしたものが多かった。

そして何と、馬場常務と浅井理事長はその時点で最高得点タイだった。うーん、まるで僕が忖度しているようではないか。

断っておくが僕はプログラミングにはプライドを持っている。だから出来の悪いものを高く評価したりはしない。ましてや、八十二銀行の偉い人に忖度しても全く意味がない。だから、純粋に「出来・不出来」だけで点数をつけているのだが、どうしても二人とも点数が高いチームにいたようだ。

まあソロハッカソンをやる目的は、そうした忖度の化けの皮を剥ぐことである。

果たして、結果はどうだったか。

最終ステージのテーマは「資本主義」

銀行マンらしく、俄然、それぞれがバンカーとしてのプライドをかけて戦ったのが傍目には面白かった。それまでの漠然としたテーマに比べて発想が出しやすかったのだろう。

どんな作品が出てくるのか、楽しみに見ていると、やはり全員がテーマに対して非常に真面目に、かつぶっ飛んだアイデアで勝負しようとしていてどれも見どころがある。仮にうまくいかなかったものがあっても、やりたいことや発想には魅力を感じるものばかりだった。

さて、終盤の発表になると成績上位者が続く。さすが完成度が高い。

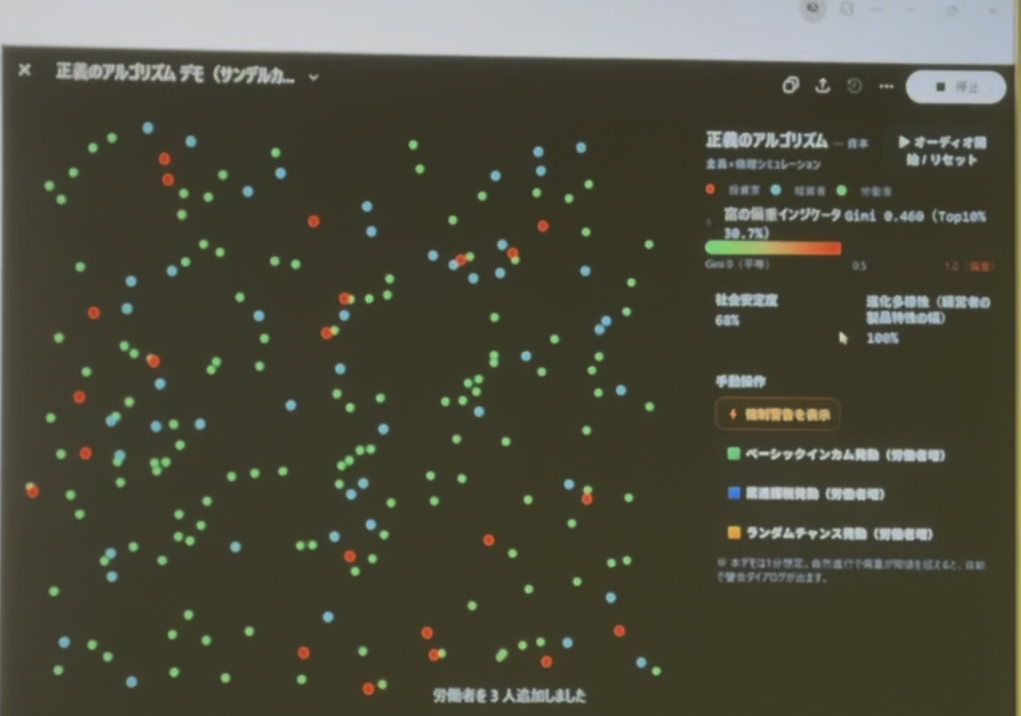

注目の馬場常務の作品は、何とマイケル・サンデルの「正義のアルゴリズム」

マルチエージェントシステムで、資本主義が発達すると資本が資本家に集中して労働者が搾取され元気がなくなっていく。そこに「ベーシックインカム」や「ランダムチャンス」などのボタンを押すと、労働者が息を吹き返して元気になるというもの。まさに資本主義シミュレータだ。

こういうものは僕の大好物である。

しかし、先ほど述べたように、僕はプログラミングにプライドを持っている。したがって、「好き・嫌い」で優劣はつけない。

「ちょっとあざとすぎるな」

というのが率直な感想だった。

最後は浅井理事長。

これもまた非常に真面目に作ってある。

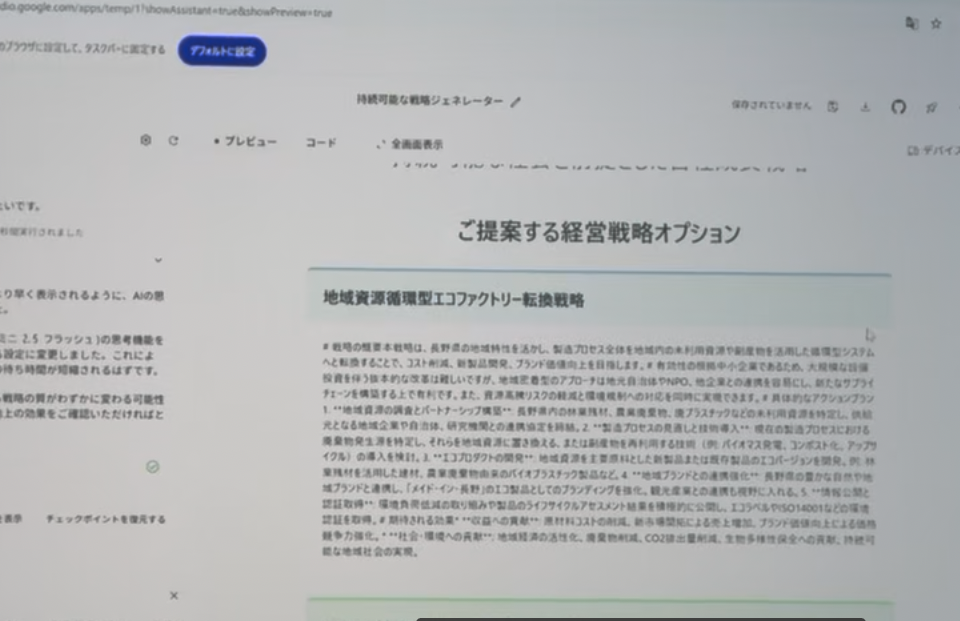

企業の規模や業態、会社の現況を入力すると経営環境をサーベイし、経営戦略を提案してくれるというツールだった。その名も「持続可能な戦略ジェネレーター」

他のプレイヤーがゲームやネタに走る傾向にあるのに対し、浅井理事長はあくまで真正面からAIを仕事に活用できるようにねじ伏せようとする。ある種執念めいたものを感じた。

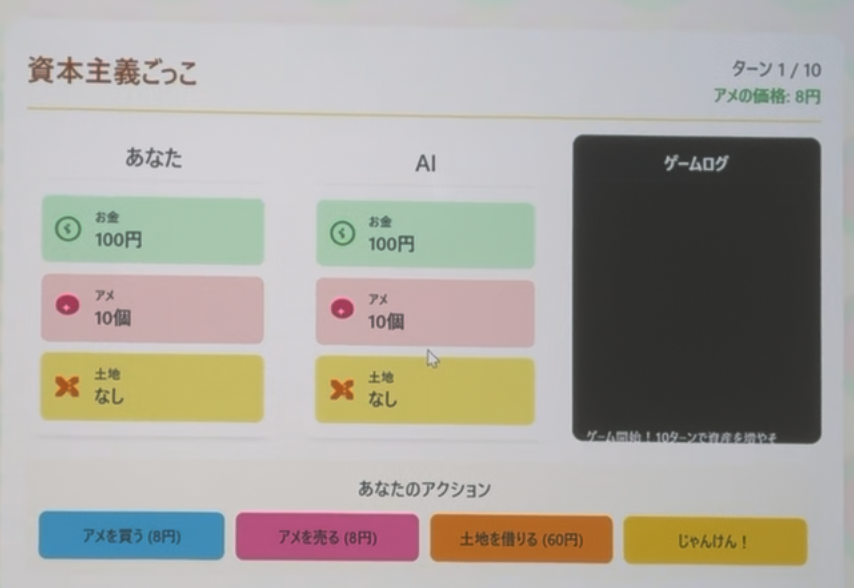

ソロハッカソンの結果、浅井理事長は総合で二位に輝いた。優勝したのは、経営をテーマにした対戦型ゲームを開発した人になった。浅井理事長の作品も面白いのだが、少し地味だった。より高度でハッカソンらしいのは対戦型ゲームだなと思ったのだ。

AIと対戦しながらマネーリテラシーを学んでいくというテーマ性も良かった。

全体としては、いつも高校生や中堅社員など、比較的若い人むけのハッカソンばかりやっていた僕からすると、新鮮かつ凝った作品が多かったという印象だ。

休憩中、トイレで隣り合わせたプレイヤーに「いやあ、浅井さんと馬場さんがワンツーで終わらなくて良かった」と声をかけると、「てっきり馬場さんを優勝させるんだと思ってましたよ」と返ってきた。さすが忖度の城。僕はそんなことはしません。

というか、結局、銀行というのは力のある人が出世するようにできているのだから、会長まで上り詰めた浅井さんや、常務まで上り詰めた馬場さんがハッカソンに強いのは、もしかしたら当然の結果なのかもしれない。

表彰式を終えた後、馬場常務を「ちょっとあざとすぎましたねえ。あんなの僕が好きなもの全部入れたってダメですよ」と嗜めたら、意外な答えが返ってきた。

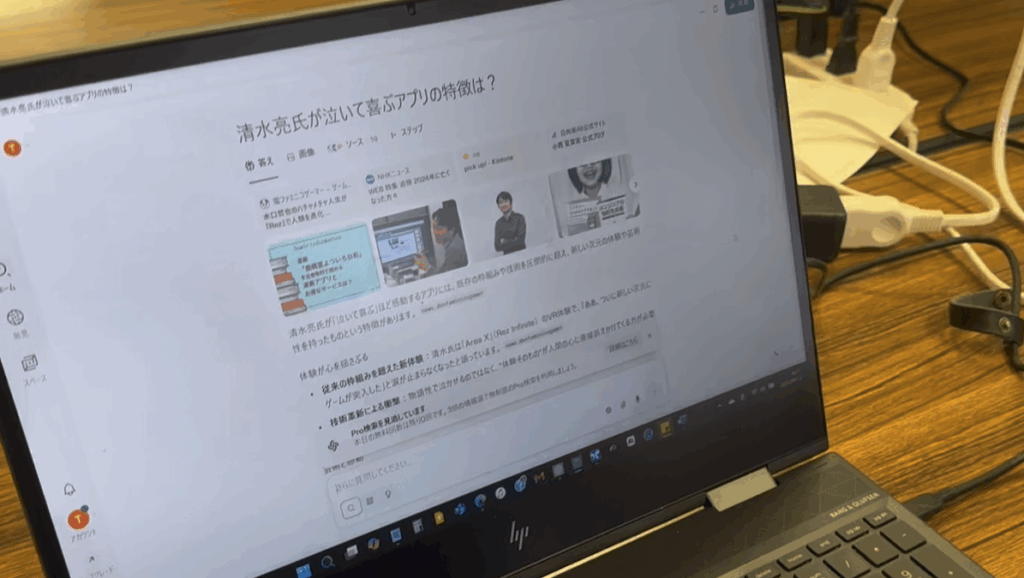

「これ見てください」

「あざといのは当然なんですよ。僕がAIに”清水さんが泣いて喜ぶアプリの特徴”を聞いて作らせたんですから」

「え、じゃあ、僕がマルチエージェントシステムが好きって、AIが知ってたってこと?どうやって?」

僕がマルチエージェントを好きだという話は、以前どこか一度か二度書いたことがあるだけだ。なのに、AIに僕の趣味趣向を見抜かれていて、こうして欺かれそうになるとは!

これはこれまでやったハッカソンの中で一番衝撃的な出来事だった。

AIに自分の趣味・嗜好がバレている!

もう僕の好きそうな広告しか入らない地獄みたいな未来が待ち受けているのだろうか。

広告なんだか僕のために書かれた面白い記事なんだかわからないものがドンドコ量産されて目の前に差し出される世界で、僕は自分の冷静さを保ち続けることはできるのだろうか。

「面白かったねー」

「ほんとにねえ」

そんなことを口々に言いながら帰路についた。

AIハッカソンの面白いところは、やはり、プログラミングと何の縁もなかった人が、ある時から突然、プログラムを書けるようになってしまうところ。これまで長いこと色々な人にプログラミングを教えてきたが、ここまでみんなが自分の考えをプログラムとして表現できるようになったことはかつてなかった。AIハッカソンを経験することで、日々の業務を自動化したり、システムエンジニアと会話する時のコミュニケーションがもっと円滑になったりするのではないかと思う。

結構面白かったので、株式会社ゼルぺムでは今後も自治体や企業向けのAIハッカソン研修を手掛けていこうと思う(問い合わせはこちら→https://www.zelpm.com/)。

帰りに名物だという栗入りのどら焼き山を買って帰ることにした。