October 17, 2025

清水 亮 ryo_shimizu

新潟県長岡市生まれ。1990年代よりプログラマーとしてゲーム業界、モバイル業界などで数社の立ち上げに関わる。現在も現役のプログラマーとして日夜AI開発に情熱を捧げている。

CEATECに久々にギリア株式会社が出展すると聞いて幕張メッセまで行ってきた。

ギリア株式会社は筆者がソニーCSLと共同で設立したジョイントベンチャーである。

筆者らが2012年末に手書きコンピュータ「enchantMOON」を発表すると、すぐにソニーCSL(コンピュータサイエンス研究所)の北野所長から連絡をもらった。

翌年2013年頃からソニーCSLとの共同研究プロジェクトとして、「手書きを基点として、人間の思考プロセスに注目した新しいコンピュータのあり方」を研究することになった。この研究プロジェクトは当時水面下で行われていたため、それが具体的に形となったのは2017年のギリア株式会社設立まで待たなければならなかった。

手書きを起点としたのは、enchantMOONが人間の思考プロセスに着目した製品だったからで、手書きデータという当時はデジタル化が難しかったものをどうにかこうにかコンピュータで処理して、当時未熟だった手書き認識AIと組み合わせたりもしながら、何か意味のあることを模索していた。

現在ではVLM(ビジョン言語モデル)という分野になるが、当時は手書きされた数式を認識するだけでも相当な難易度で、筆記体の認識は絶望的というレベルだった。

思考プロセスの研究に北野にまず指示されたのは、「ディープラーニングの活用」であった。「ディープラーニング」という言葉が広まる遥か前である。早速、Caffeやtorch(PyTorchの前身)による実験を始めたのだが、確かに上手くいきそうだが確信が持てない。何度も繰り返し実験を行うことで、当初は懐疑的だった研究チームのメンバーも、ディープラーニングというものに手応えを感じ始めた。

その結果、「手書き」というだけではディープラーニングの広げた地平の可能性を十分探索できないと考え、一旦、手書き端末というテーマは忘れることにした。

積極的に外部の会社と関わり、さまざまな現実の課題、つまり当時のコンピュータでは手続的に解くことが難しいとされている課題に取り組み、ディープラーニングによってどう解決するか模索する必要性に迫られた。そのためには、研究チームという単位ではなく、独立したアセットとしての企業体が必要であろうということで設立したのがギリア株式会社だ。

この時期、筆者はディープラーニングにおいてデータ品質の重要性が今後高まっていくだろうことを肌で感じていた。当時は「ビッグデータ」という旗印のもとに、何の役に立つのかもわからない有象無象のデータだけがひたすら大量に収拾され、収拾されたデータから「何らかの知見」を導き出すように求められた。しかし、目的もなく作られたデータはほとんど役に立つことがなく、埋もれていくことになった。

そこでデータ開発専門の会社を新潟県長岡市に設立したことは以前本欄で触れた通りである。

「データ作成」ではなく「データ開発」と敢えて呼んでいるのは、データとは作成(make)するものではなく開発(develop)するものであるという意識からだ。

つまり、単純にデータを作成するのではなく、意志を持ってまだ見ぬ領域のデータを開発することが求められた。これはエンジニアリングにおいて最も高度なものの一つである。

場所を新潟県長岡市にしたのは、その地域の国民性が、地道で粘り強い単純作業に向いている人が多いという農工地帯特有のものがあったからだった。都内で同じ仕事をする人を募集すると、単価が何倍にもなってしまう。

この会社で起こした事業は、その後、コロナ禍でのオフィス閉鎖なども経験しながら、今もリモートで長岡市の社員が働いていると聞く。

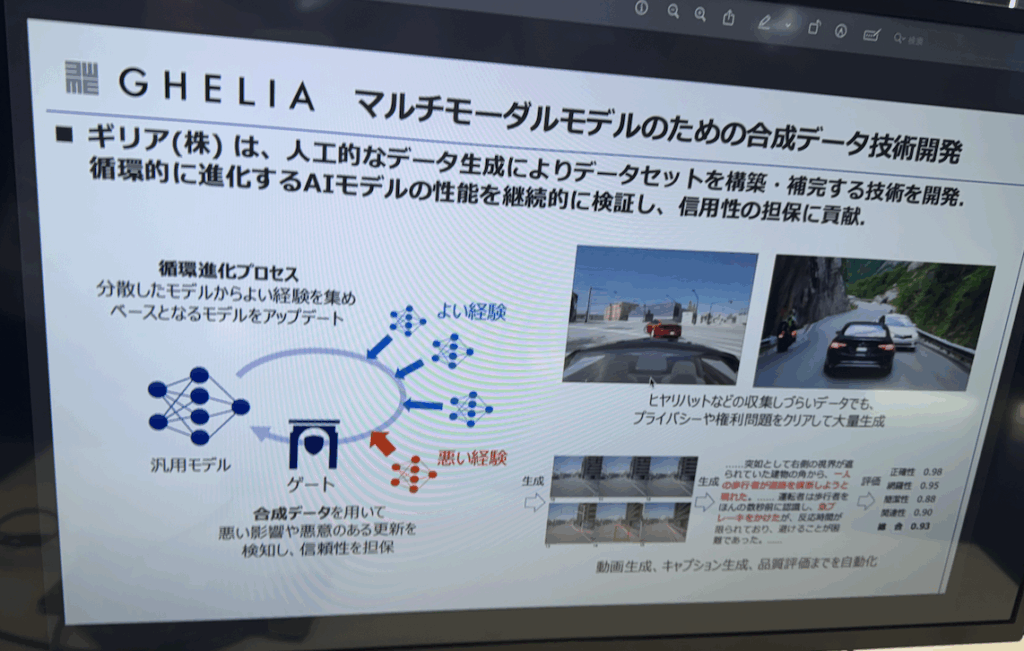

CEATEC2025のNICTブースでは、ギリアのデータ開発部隊による自動運転のための合成データ技術開発の成果が発表されていた。

自動運転の際、必要になるのは、正常な道路の状態だけでなく、台風や倒木、事故などで発生した異常な状況である。異常な状況というのは普通に収拾しようとしても簡単には収集できないし、費用も膨大になる。すると、積極的に「異常なデータを開発する」方法論を確立する必要が出てくる。この分野でギリアのデータ開発技術は国内最初期から取り組んでいた。

ギリアは他のAIスタートアップとは異なり、ただChatGPTをAPIで繋ぎましたとか、LLMをちょっとファインチューニングしましたとか、ただポンとRAGを構成しましたという仕事はしない。それらの仕事は単価が低く、オープンソースに依存し、尚且つ顧客に対するLTV(ライフタイムバリュー;生涯提供価値)が低いからだ。

従って、自動的にギリアには難易度の高い仕事ばかりが集中することになる。こうした仕事の多くは、国家プロジェクト関連のものや大規模な製造業(造船、半導体など)を対象としているため、利益化するのに時間がかかる。この手のものはプリセールスから始まって実際に仕事が始まり、納品して、利益を確定するためのリードタイムがかなり長い。13ヶ月から18ヶ月といったところだ。普通はこのサイズのスタートアップではそれだけのリードタイムは許容できないのだが、それだけ顧客から寄せられている期待が大きいということでもある。その証拠に、ギリアの顧客は基本的にチャーン(離脱)しない。何年もずっと付き合いを続けていただいている。

実際のところ、筆者がギリアの経営を退いてから三年、それまで右肩上がりだった業績は横ばいになり、今年までは財務的に逼迫する状況が続いていたことは官報から読み取れる。が、それも今年に入ってから組織に関する抜本的な改革を行なったことで今後少しずつ改善していくと考えている。

ギリアの創立当初から一つの大きなミッションがあった。それは「世界最強のAIを作る」ということである。「世界最大」でも「世界シェアナンバーワン」でもない。ただ「世界最強のAI」を目指すということだ。

「世界最大」と「世界最強」の何が違うのかというと、「世界最大の自動車会社はトヨタ」だが、「世界最強のレーサーはミハイル・シューマッハかマックス・フェルスタッペン」という表現から読み取ることができる。

つまり、「大きい」ことはもちろんいいことだが、そもそもスタートアップが規模の大を追うのは間違っていると筆者は考える。短期間での規模の拡大を優先すると必ず歪みが生じる。それよりも、単純にある競技で最強になることを目指す方が、小さい組織には相応しい。スタートアップの強みは機動性にあり、機動性を最大限活用して会社の価値を示すには、最強のAIを作れる会社であるべきだからだ。

だからギリアは設立当初から、他のAIスタートアップが誰も見向きもしない、強化学習という分野を中心として研究開発を続けてきた。

世界で最初から強化学習を掲げたスタートアップは筆者の知る限り三つだけ。英国のDeepMind(現Google DeepMind)、米国のCogitai(現SonyAI)と、日本のギリアだけである。

Cogitaiとギリアは早期に事業提携を行い、強化学習技術の供給を受けている。Cogitaiのプレジデントだったテキサス大学オースティン校のピーター・ストーン教授は、世界的ロボットサッカー大会RoboCupのヒューマノイドリーグの常勝チームの監督でもあり、名実ともに世界最強の強化学習AIの研究者だ。

反対にギリアにはそうしたアカデミックなバックグラウンドがあるわけではないが、現実世界の泥臭い問題を解決するという点では理論先行のCogitaiやDeepMindに比べると有利な位置にある。

裕福な彼らと違って、ちっぽけなAIスタートアップはきちんと実績を出して顧客に価値を提供していかなければならないからだ。

ところがAIスタートアップのジレンマで、価値が高い技術を作れば作るほど、その技術の実際は秘匿しなければならなくなる。それは顧客にとって本当に価値を持ってしまうからだ。つまり、仕事がうまくいけば行くほど発表機会が減るというジレンマがあり、なかなか新しい技術を発表する機会がなかった。

今回のCEATECでは、国家プロジェクトとして公開される前提のものがいくつかあったので、たまたま公開できるネタが増えた、という感じである。

中でも世界最強のAIを目指す我々にとって、一つ重要なものは、レーシングカーに貢献するAIの開発である。実はこれまで誰にも言ってこなかったが、レースで役立つAIを作ることは我々の悲願だった。

自動車レースには、さまざまな要素がある。エンジン、ボディの剛性、空力、メカニズム、もちろんドライバー、さまざまな領域が集まり、まさにエンジニアとメカニックの夢が詰まったものだ。その中でとりわけ難しいとされているのが、タイヤマネジメントである。

Apple製作でブラッド・ピット主演の映画「F1」を見ればわかるように、いつ、どのようにタイヤを交換するか、どのタイヤに交換するかというタイミングの見極めは、レース全体の攻略を左右する重要事項だ。

しかしこれまで、タイヤがどの程度「持つ」のかは、ドライバーに伝わるステアリングインフォメーションやレーシングディレクターの直感に頼るしかなかった。

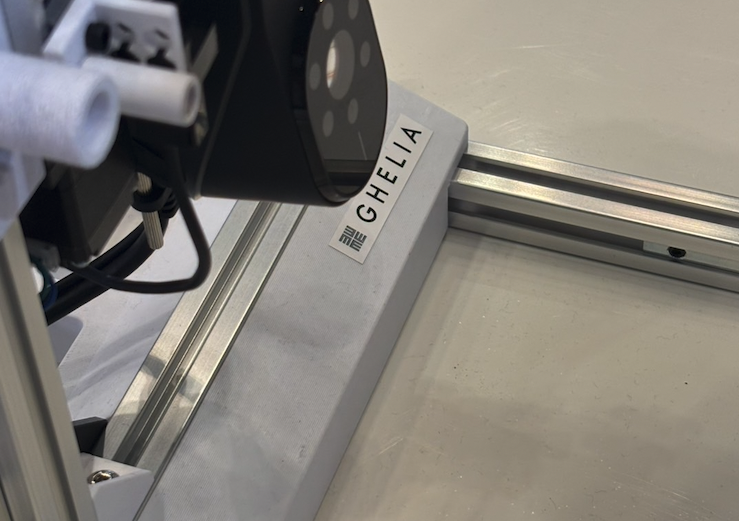

ギリアが今回NEDOプロジェクトの末端として開発したのは、レーシングタイヤの摩耗状態の予測AIである。

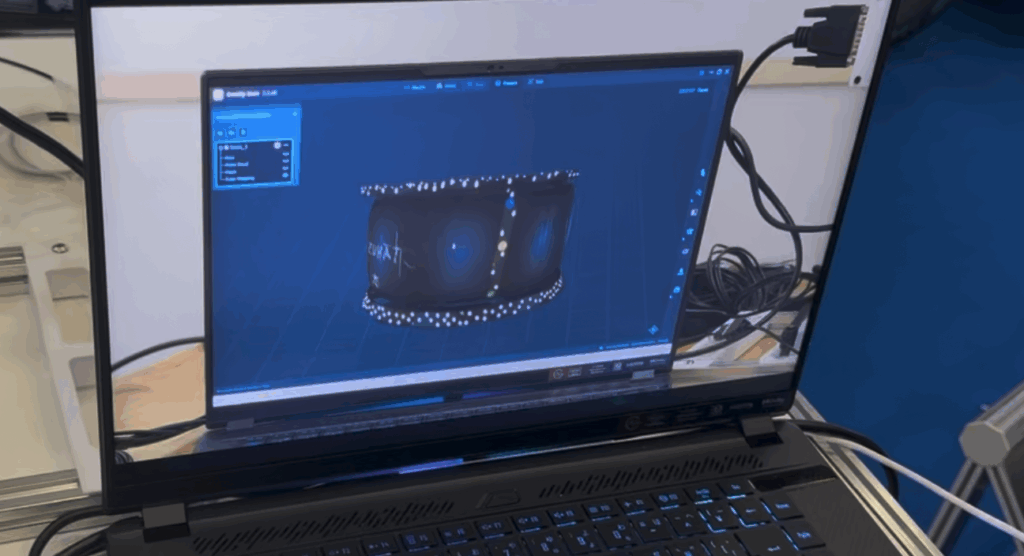

レース前とレース後のタイヤを3Dスキャナで測定し、走行中のデータと照らし合わせてその瞬間のタイヤ状態を予測する。

これを実現するために、タイヤ専用の3Dスキャナを独自に開発した。

こんなものがポンと作れるのも、製造業での経験豊富なソニーのエンジニアがギリアの現場に入っているからだ。

この3Dスキャナを使って、レース前とレース後のタイヤの表面状態を3Dスキャンし、学習することで、タイヤの摩耗のされかたなどを予想できるようになるわけだ。

これを実現するには、単にスキャナを作るだけではなく、このスキャナを何セットか持って、全国津々浦々のサーキットに出掛けて行って、全ての車両のタイヤをスキャンするという地道な作業をしなければならない。

こうしてタイヤの摩耗状態と、最終的なレース結果を照らし合わせることで、ドライバーがちゃんとタイヤを使い切ったか、それとも使いきれていなかったかということも数値的に定量化できる。

さらに様々なセンサー類を組み合わせてより予測の精度を上げたり、同時にレース展開を予想したりすることで、最適なタイヤマネジメントを強化学習によって提案するようなシステムまで持っていけるだろう。

筆者は現場を離れて久しいので不正確な情報かもしれないが、聞くところによると、このような計測をしている例は世界的に見てもほぼ皆無だという。

全てのエンジニアリングがぶつかる場所で、コンピュータや通信技術の活用がテレメトリーに留まっていてAIが十分活用されていないとしたら、これからのレーシングシーンにはAIの導入が欠かせないものになっていくだろう。

いずれにせよ、競争相手に勝つためには、競争相手が持っていないデータを手にいれることが何よりも重要なのだ。そのための仕組みを今回のCEATECではじっくり見ることができる。

ギリアブースに立ち寄ると、そのほかにも製造業むけのCAD/CAM/CAEデータを入力すると、構造化し、そのデータの意味解釈や効果といったものを分析し、再利用できるAutoDeckというツールの紹介もある。普段からCAD/CAM/CAEを使っているユーザーには大きな反響をいただいているようだ。