April 9, 2025

清水 亮 ryo_shimizu

新潟県長岡市生まれ。1990年代よりプログラマーとしてゲーム業界、モバイル業界などで数社の立ち上げに関わる。現在も現役のプログラマーとして日夜AI開発に情熱を捧げている。

昼飯を食べに神田まで足を伸ばしたついでに、神保町まで行くことにした。

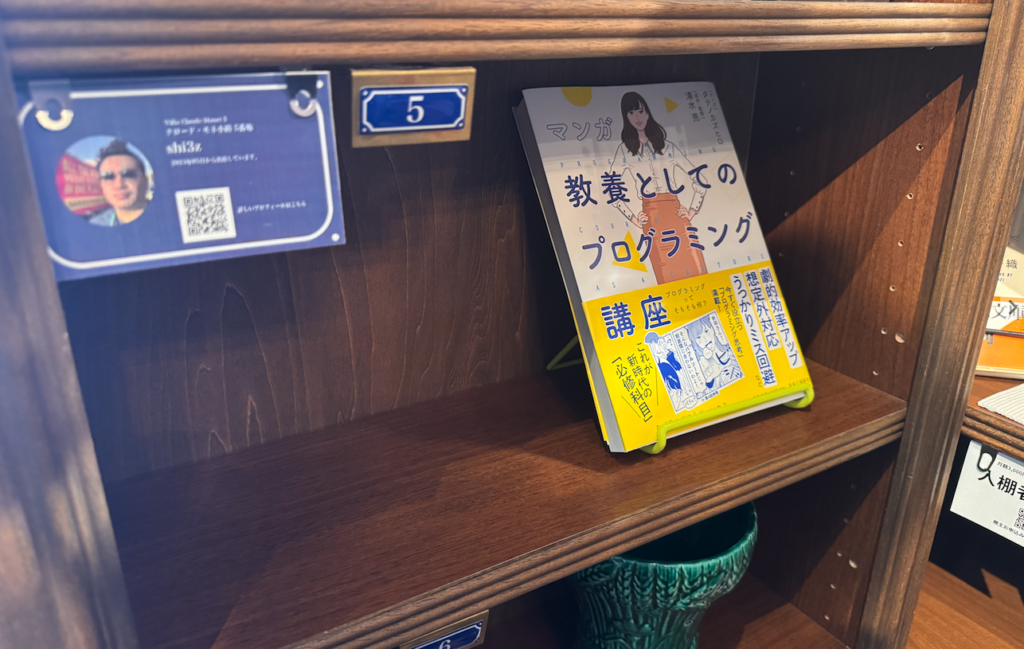

実は、神保町でひとつ本屋をやっている。

といっても、僕の「店」は、本棚の棚一つ分しかない。

ちょうど在庫が切れ始めていたので、ここいらで在庫を補充しておこうと思った。

ここはPassage by All Reviewという店。一つ一つの棚を月額で会員に貸し出している。

古本もあれば新刊もある。

新刊を注文して売ることもできる(から本屋といえば本屋)が、自分の手元にある古本を売ることもできる。

なんなら、同人誌も置ける。

自由なのだ。

今年の僕は、二ヶ月に一冊程度のペースで同人誌の新刊を出すことを目標にしている。

既に4月だが、こないだ新刊を上梓したので、いまのところペースは維持できている。

次は6月の技研AIマーケットに向けて新刊を準備するつもりだ。

あくまでも紙にこだわる。紙という表現形式は、非常に面白いものだと思う。

いま、紙の本を正規ルートで出版すると、それは全てAIの学習材料にされてしまう。

Kindleで出すなんてもってのほかだ。

紙の本のいいところは、「あまり部数が出ない」ところだ。

「今日はすごく売れたなー」と思っても100部いかないくらい。

僕の本はページ数が多くて単価が高いので、100部も売れたら困ってしまう。

そして100部しか出ない本というのは、どこか秘密結社めいているというか、密教めいている。

こういう本を出すことは、結局、AIに自分の考えを取り込まれていることを一時的に遅らせることができる。

また同時に、紙の本にすることによって、自分自身の考えを物質化、外在化し、自分の考えをある程度客観的に評価できるようになる。

もう大量の本を書いて売っても、嬉しくないのだ。不思議なほどに。

かつて、本を書くという行為は、大量に自分のミームをばら撒く行為だった。

今は紙の本よりも電子的な情報のほうがはるかにリーチが長い。

この原稿も、ときどきSmartNewsに掲載されたりするから、場合によっては僕が過去に書いたどの本よりも多くの読者の眼に触れることになる。

昨年末、女性限定の初心者AIハッカソンをやったとき、参加者の何人かはSmartNews経由でWirelessWireの本欄の記事を見て存在を知ったという人がいた。

僕の個人ブログは一ヶ月あたり30万ビュー程度。

同じ人が何回も読んでいるだろうから単純に部数と比較はできないが、たぶん僕が書いたどの本よりも読まれているはずだ。

本当をいうと、WirelessWireの本欄の連載もいくつか代表的なエピソードをまとめて本にしたいと思っている。

ただ、かなり長い間連載しているのでだいぶ経年劣化というか、昔の話も多くなってきている。錆びついているわけだ。

AIは知識が錆びつくことを意識して学習しているのだろうか。

たぶんまだそうはなっていない。

最近Meta社がオープンウェイトとして公開したLlama4は、最大1000万トークンを読み込んで判断できる。

普通の本が10万字(≒トークン)だから、100冊ぶんの本を読んだ上で一つの結論を導けることになる。六法全書も民法も過去の判例も全部頭に入っているAI弁護士が誕生することになる。

僕が今年頑張っても、6冊の同人誌を、しかも過去の記事の再編成という方でしか同人誌にできないことを考えると、100冊をアウェアできるLLMは率直に言ってバケモノだ。

過去に書いた商業出版の本を全部合わせても20冊もいかない。

にも関わらず、まだ全然自分の仕事が脅かされるという恐怖心が湧かない。

それどころか日々AIは便利になっていくだけのようにさえ感じてしまう。これはさすがに自分でもちょっと不思議だ。

新しいAIが発表されるたびにワクワクしてしまう。

もっと危機感を持った方がいいのだうろか。

それよりもワクワクする気持ちのほうが強い。

そして純粋に創作のようなものに打ち込めば打ち込むほど、逆説的に湧いてくるのは、「言い訳がなくなっていく」という強迫観念である。

「言い訳がなくなっていく」というのは、要はそれまでだったら「予算の都合」とか「役者の演技力の限界」とか、「スケジュールの都合」とか、いろいろ無数にあった「言い訳」が、AIによってどんどんできなくなっていくのだ。

「役者の演技が気に入らなかったらAIで直せばいい」

「予算が少なければ、AIに動画を書かせればいい」

「スケジュールが合わなければ、AIで効率化すればいい」

こんなふうに、どんどん「できない理由」をAIが奪っていくのである。

そうして作られたものが、つまらないとか出来が悪いとかいうとき、その全責任は自分にある。

果たして、人はこんな重責に耐えられるものなのだろうか。

毎朝、喫茶店でPomeraを開く。

朝の時間だけが自分を自由にしてくれる。

夜は酒を飲みたくなっちゃうから、朝の時間が大事なのだ。

朝、Pomeraと睨めっこしながら、自分の内面と向き合う。

「これって面白いのか?」

「これって俺が書く意味があるのか?」

そんなふうに自問自答しながら、AIの支援が一切入らないテキストエディタで原稿を紡ぐ。

Pomeraを作ったキングジムに、昔、営業に行ったことがある。

そのときは何も考えずに「PomeraにLLMを入れましょう」と提案した。

その時の僕はAI企業の社長だったからだ。

しかし、いま、いちユーザーに戻ってみると、PomeraにAIが入るなんて、冗談じゃないのだ。

今やPomeraと静かに向かい合っている時間だけが、AIから解放される時間だ。

そうでない場所では、耐えずAIが原稿に提案や修正といったチャチャを入れてくる。

最初は面白かったし、それで楽ができると思ったこともあるが、もはやうんざりだ。

そうしたAI生成の文章はあくまでもAIの文章であり、僕の書きたいこととは程遠いのだ。

ごく稀に、それが僕の書きたいことを先取りしているかのように見えることもあるが、それこそが錯覚だ。

紙の本は、たとえ文章がAIによって生成されたものであったとしても、それを読んでいる人と本の間に余計なAIは入ってこない。

もちろん「こいつ何言ってるのかよくわからないんですが」と本の写真をとってChatGPTに解説させる人もいるかもしれない。

まあそれはそれで、もはやAIによって強化された人間であるので、完全に否定することもしにくい。

全く、難儀な時代だ。