アマゾン ウェブ サービス ジャパン サービス&テクノロジー事業統括本部 技術本部長の小林正人氏

July 9, 2025

岩元 直久 Naohisa Iwamoto

WirelessWire News編集長。日経BP社でネットワーク、モバイル、デジタル関連の各種メディアの記者・編集者を経て独立。ITジャーナリスト、フリーランスライターとしても雑誌や書籍、Webサイトに幅広く執筆している。

「2025年の生成AI利用は、ビジネス価値の創出に着目されるようになった。過去は使うことがゴールの実証実験だったが、今はビジネス的にどんな価値があるかにフォーカスされている」。こう語るのはアマゾン ウェブ サービス ジャパンでサービス&テクノロジー事業統括本部 技術本部長を務める小林正人氏だ。AWSの生成AIへの取り組みの説明会での一コマだ。2022年11月にOpenAIがChatGPTをリリースしてから2年半。AWSでは、多くの生成AI活用をユースケースから、成功への知見が得られてきたという。

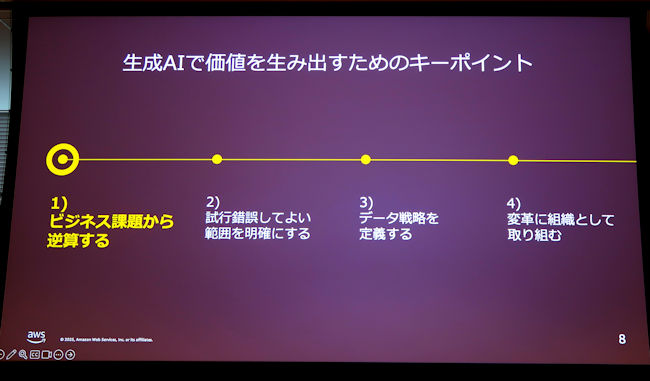

小林氏は、生成AI活用について「うまくいっている顧客、うまくいきつつある顧客に共通するポイントがある」と語る。そのポイントとは「ビジネス課題から逆算してゴールを定める」「試行錯誤してよい範囲を明確にする」「データ戦略を定義する」「変革に組織として取り組む」の4つだという。

最初の「ビジネス課題から逆算してゴールを定める」では、ビジネスの課題として、生成AIで何を達成したいのかについて可能な限り定量的なゴールを定めることが必要と説明する。ゴールが定まっていないと、ビジネスとして成功なのか失敗なのかを評価できないためだ。

2番目の「試行錯誤してよい範囲を明確にする」も大切なポイント。生成AIアプリケーションの構築には試行錯誤のフェーズがある。「責任あるAIを作るためのポリシーやルールを明示したり、セキュリティやアーキテクチャのリファレンスを明確にしたりすることで、その範囲内ではトライアンドエラーをどんどんやっていい環境を整える必要がある。心置きなく挑戦して失敗できる風土を作ることが重要」(小林氏)なのだ。

3番目は「データ戦略を定義する」。公開されている生成AIモデルには様々なものがあり、機能も豊富になっている。一方で、「公開された生成AIモデルは、企業固有の情報を持っていない。カスタマイズする必要があり、それを可能にするのがデータ。データを介して、企業や業務のコンテキストを踏まえて利用できるようなAIを用意することが、利用範囲の拡大やビジネス価値の創出につながる」(小林氏)。

小林氏が「これが最大のトピックかもしれないと」言いながら4番目に挙げたのが「変革に組織として取り組む」というポイント。成功している企業では、「戦略」「文化」「仕組み」の3つで何かしらのアクションを撮っているという。戦略としては、会社や組織として生成AIに取り組むという声かけや意識向上、具体的な仕組み作りが求められる。文化としては、トライアンドエラーに対応して多様なチャレンジができる現場のマインドセットが必要になる。そして、組織として生成AI活用の成果を取り込むために、アイデアや良い方法を個人の頭に閉じておくのではなく、組織に展開できる仕組みを用意する必要があるとの指摘だ。

その上で、生成AI活用のトレンドも3つの点に整理して考えると良いと小林氏は語る。

1つが「モデルの多様化」で、「生成AIには、万能モデル、タスク特化型モデル、マルチモーダルモデルなど、多様なモデルが登場してきた。コストや推論のスピードなどにも違いがあり、適したモデルを選ぶことが求められるようになってきた」(小林氏)。

2つ目が「要件の高度化」への対応。万能ツールというよりも現実的に価値を見出したいという期待が要件を高度化させている。実際、2022年末ごろからモデルに指示をする方法を整理したプロンプトエンジニアリングが盛んになり、2023年から2024年にかけてはモデルが持っていない知識を与えるRAG(検索拡張生成)により正確な情報を得られるようになってきた。小林氏は、「2025年はAIエージェントでより複雑なタスクを人間に成り代わる形で解決する方法が考えられ、またモデルをカスタマイズすることで規模の小さいモデルで特定の用途への期待に応える方法も磨きがかかってきている」とトレンドを整理する。

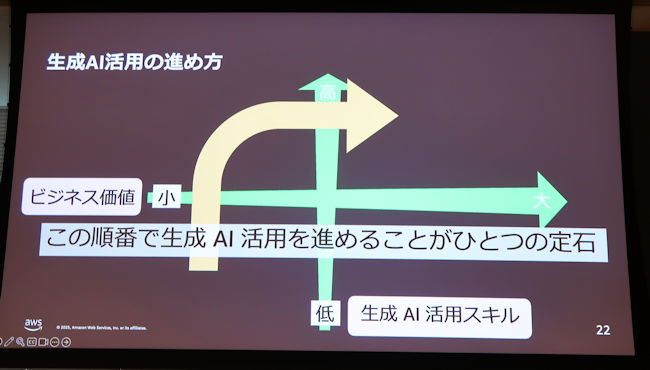

実際のユーザーの活用を目の当たりにしてきたAWSの視点からは、3つ目の「活用領域の広がり」のパターンも見えてきているという。「生成AIの活用スキルとビジネスのインパクトの2軸で4つの象限に整理した。スキルが低くインパクトも小さい左下の象限は、手元で文章を翻訳させたりメール文面を考えたりという用途で、導入の初期段階に多く見られる。そこから左上のスキルは高まった状態へ遷移する。自分の会社のシステムに生成AIを組み込んで自動化するような用途で、Q&Aのチャットボットやレポート自動生成などがここに相当する」(小林氏)。その後、よりビジネスインパクトが大きい右上に移る。全社的な業務プロセスの自動化、新規事業開発、商品レコメンドなどへの生成AIの適用だという。

小林氏は、「時系列的に考えると、先進ユーザーであってもいきなり右上に取り組んではいない。最初は小規模、個人単位の左下から初めて、左上を経由して右上に進む。だんだんスキルが高まり、マインドが変わっていく。この流れが定石になるのではないか」という。

AWSでは、そうした生成AI活用を目指す顧客とともに、「ベストプラクティスを探しながら、全方位で支援していく」(小林氏)と、技術と人材の双方で支援体制を敷いていることを語っていた。