September 3, 2025

清水 亮 ryo_shimizu

新潟県長岡市生まれ。1990年代よりプログラマーとしてゲーム業界、モバイル業界などで数社の立ち上げに関わる。現在も現役のプログラマーとして日夜AI開発に情熱を捧げている。

これまでもAIの「民主化」や「社会実装」の重要性について語ってきた。その観点から見ると、現在のGPUやTPUを多用するデジタル生成モデルによって年々増加する消費電力の懸念は、まさに喫緊の課題だ。

そんな中、まさにこれらの課題を根本から覆す可能性を秘めた論文が現れた。それが「光回路AI(Optical Neural Network)」だ。これは、デジタル生成モデル、特に拡散モデルにインスパイアされた、全く新しいアプローチである。

これまでにも光回路を用いたAIは開発されてきた。しかし、従来の光回路はごく単純な認識問題を解くだけで終わっていた。今回Natureに掲載された論文では、光回路によって画像を生成できることが確認されたのだという。にわかには信じ難いが、この技術の持つ可能性について論文から読み解いてみよう。

Optical generative models

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09446-5

なお、本稿の図版は全てこの論文からの引用である。

デジタル生成モデルの限界を超える「光」の力

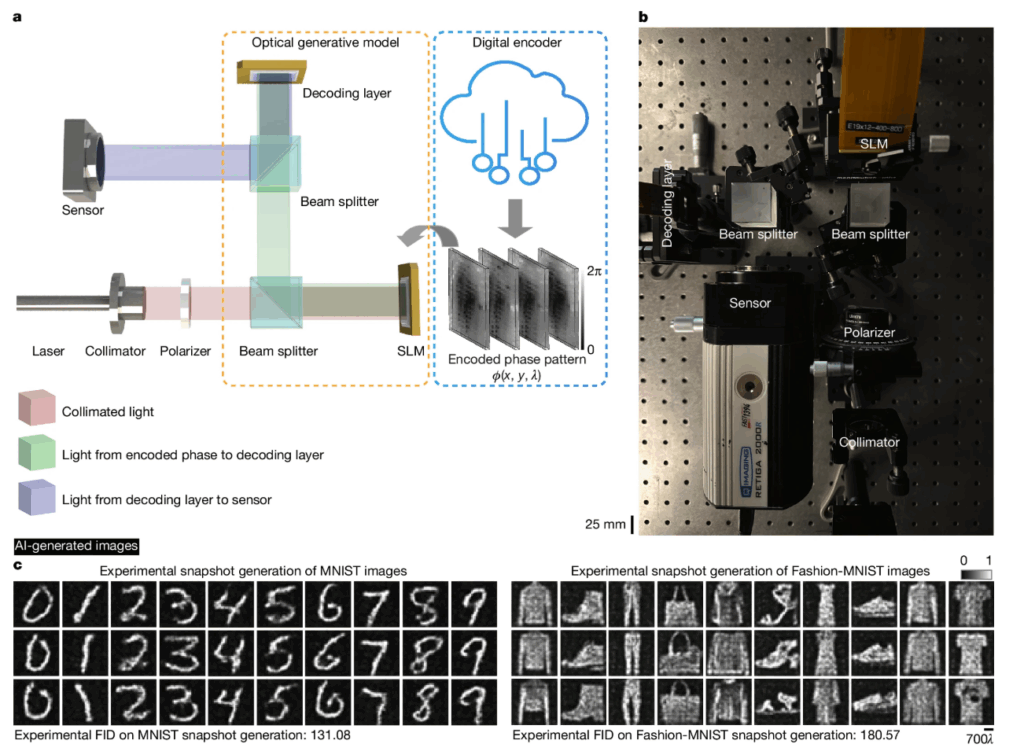

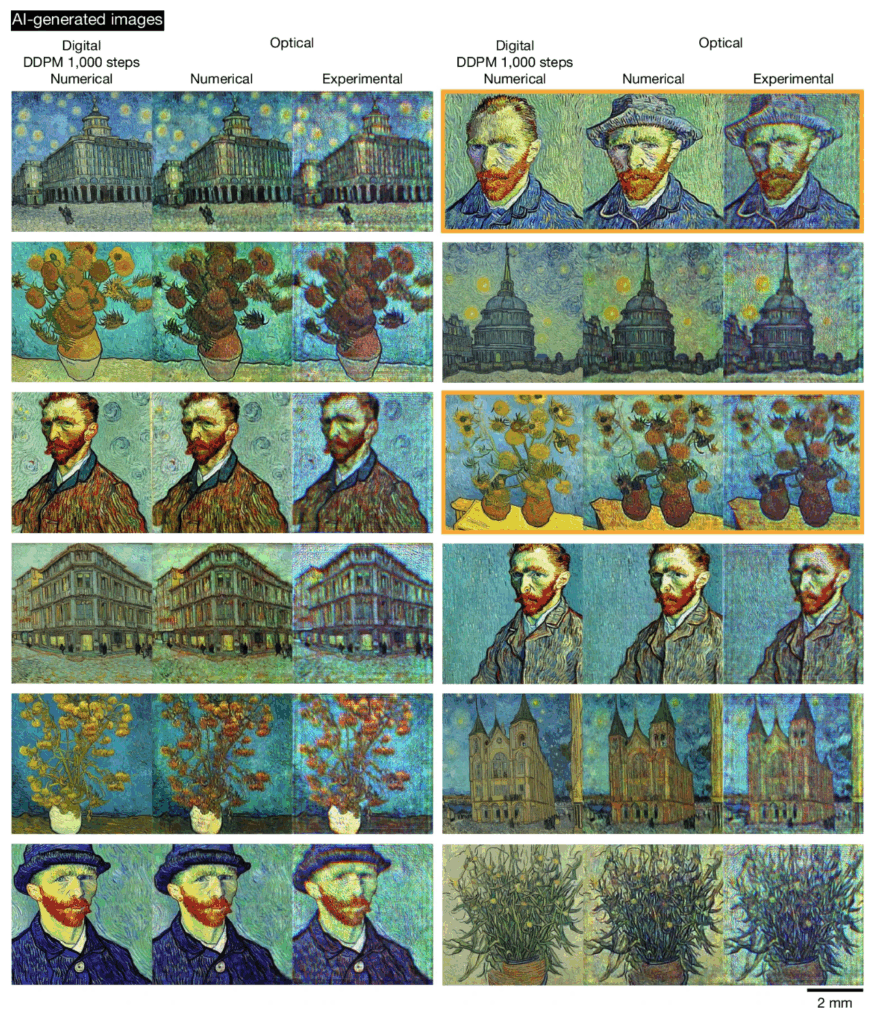

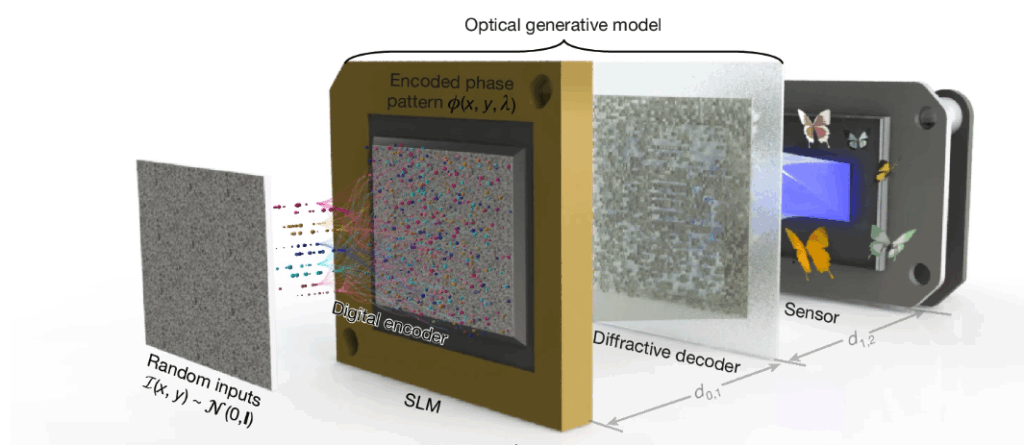

光回路AIの仕組みはシンプルながら革新的だ。浅く、高速なデジタルエンコーダがランダムなノイズを位相パターン(光生成シード)に変換し、これを再構成可能な回折デコーダという光学システムが全光学的に処理して画像を生成する。

Chen et al. 2025

光回路AIは、光源とセンサーと光回路というシンプルな組み合わせだけで画像生成を可能にする。

光の屈折や拡散によって、画像生成で使用される「拡散モデル」と同じ計算を空間で実行する。

研究チームは当初、手書き数字データセット(MNIST)や、ファッションアイテムデータセット(Fashion-MNIST)といったシンプルなデータを光回路に学習させて実際に生成ができるか実験的検証を行った。

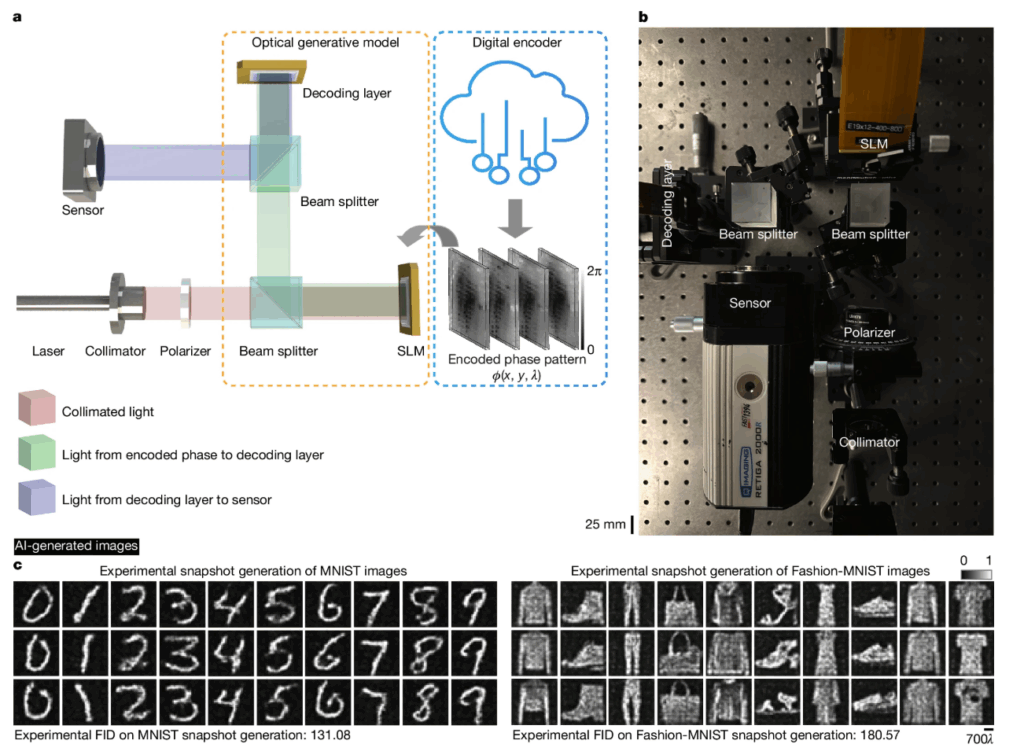

その後、蝶々やゴッホの絵画といったものを学習させても、正しく生成できることを確認したという。

Chen et al. 2025

この光回路AIには、従来のデジタルモデルにはない、根本的な優位性がある。

1. 驚異的なエネルギー効率と速度

デジタル生成モデルの最大の問題の一つが、その膨大な電力消費と推論にかかる時間だ。しかし、光回路AIは、浅いデジタルエンコーダでのランダムシード生成と照明電力以外には、画像の合成中にコンピューティング電力をほとんど消費しない。画像生成に必要な光学処理は1ナノ秒未満で完了する。

具体的に言えば、MNISTやFashion-MNISTのような画像生成において、デジタルDDPMが1画像あたり約0.14~1.58 Jを必要とするのに対し、光モデルのデジタルエンコーダの消費電力はわずか0.003~0.033 mJ程度に過ぎない。これは、まさに桁違いのエネルギー効率であり、生成AIのスケーラビリティと環境負荷に関する懸念を劇的に軽減するものだ。画像が人間の目で直接視覚化されるようなアナログ領域のアプリケーション、例えばAR/VRディスプレイなどでは、デジタルカメラを介したデジタル変換が不要になるため、さらなるエネルギー効率の向上が期待できる。

2. モード崩壊を回避し、「見たことのない」多様な画像を生成

デジタル生成モデル、特にGANsなどで問題となるのが、生成される画像の多様性が失われ、似たような画像ばかりになってしまう。これは「モード崩壊(mode collapse)」と呼ばれる現象である。しかし、反復型光生成モデルは、このモード崩壊が起こらない。

3.デジタル生成よりも多様な結果を生成可能

報告によれば、光回路AIは元のデータセットよりもさらに多様な結果を生成することが示されており、教師デジタルモデルの出力とは異なる「創造的変動(creative variability)」を持つ画像を生成できる。例えば、手書き数字の生成では、ターゲット分布に従いつつも、全く新しい解釈を生み出すのだ。これは、まさにAIに求められる「真の創造性」の一端を示していると言えるだろう。

4. 高い柔軟性とスケーラビリティ

光回路AIは、異なるデータ分布をターゲットとする様々な生成タスクに対して、光学的なセットアップを変更することなく、光生成シードと再構成可能なデコーダ表面を変更するだけで対応できる。これにより、フレームワークの柔軟性が非常に高く、スケーラブルな推論を可能にする。

5. 性能と将来性

このような画期的な特性を持ちながら、光生成モデルは手書き数字、ファッション製品、蝶、人間の顔、そしてゴッホ風の芸術作品といった多様な高品質画像を生成でき、その全体的な性能はデジタルニューラルネットワークベースの生成モデルに匹敵する。複雑な芸術作品の生成においても優れた結果を出している。

将来的には、回折デコーダをナノ加工技術によって製造された受動的で薄い表面に置き換えることが可能だ。これにより、物理的なセットアップはよりシンプル、コンパクト、軽量、かつ費用対効果の高いものになり、エッジコンピューティング、AR/VRディスプレイなどの分野で有望なソリューションとなるだろう。

Chen et al. 2025

「AIシステム」の次に来るもの

現在、私たちは「AIシステム」の時代に突入し、AIの民主化が今まさに推進されている。しかし、その「民主化」が、電力消費や環境負荷の増大という代償を伴うのであれば、それは本当に持続可能な未来とは言えない。

光回路AIは、この問題に対する強力なアンチテーゼとなり得る。エネルギー効率の高さ、モード崩壊を回避した多様な生成能力、そして将来的なコンパクト化の可能性は、生成AIの新たな地平を切り拓くものだと確信している。

拡散モデルであれば何でも扱えるので、将来的には拡散言語モデルを扱うことができるようになる可能性は十二分に高い。

コンピュータの歴史を振り返ると、かつての検索から生成へと流れが大きく変わったように、これからは「デジタル回路」から「光回路」へと、AIの主役が移り変わるかもしれない。

デリケートな光回路の小型化には物性工学的な改善がまだまだ必要だと思われるが、とにかく圧倒的な低消費電力なので、データセンターへ導入されるサーバーから光回路に置き換わっていく可能性はある。とはいっても、あと数年は要するだろう。