The chemical industry, which has been charged with a major responsibility to decarbonize

October 1, 2025

森林循環経済編集部 fc_editor

バイオマス化学、建築物の木造化・木質化、林業における働き方の変化、地域創生と森林の関係、森林文化、森林と接続する社会的共通資本などに関連した話題やアイデアを発信するメディア『森林循環経済』の編集部。

「森林」と「化学産業」という一見かけ離れたテーマを掲げたこのタイトルを見て、「いったいどんな関係があるのだろう?」と疑問に思われた方も多いのではないでしょうか。実は、これからの日本の未来を考えるうえで、森林と化学産業の関係は非常に重要です。むしろ、両者はこれから積極的に関わりを深めていくべき領域だと私たちは考えています。本コラムでは、化学産業に焦点を当てながら、森林と化学の関係性、そして森林循環経済の実現に向けて化学産業が果たすべき役割やその方向性について解説します。

プラチナ構想ネットワークでは、2023年10月に「プラチナ森林産業イニシアティブ」を立ち上げ、2024年5月には「ビジョン2050 日本が輝く、森林循環経済」を発表しました。この取り組みの目的は、「脱炭素の実現」「経済安全保障の強化」「地域再生」の3つです。

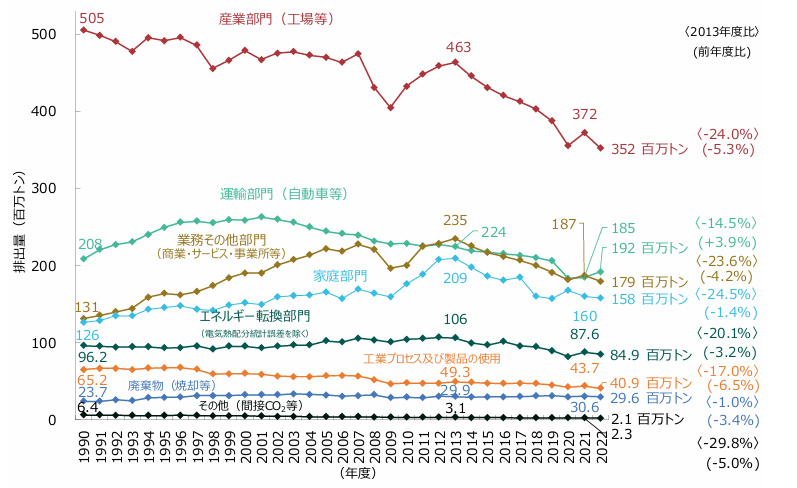

地球温暖化が深刻化する中、プラチナ森林産業イニシアティブの目的の一つの「脱炭素」は我々が真剣に取り組まなければならない課題です。中でも化学産業には大きな責任が課されています。日本のCO2排出量は2022年時点で約10億3,700万トン。そのうち、産業部門(電気・熱の配分後)の排出量は全体の34%を占めています。

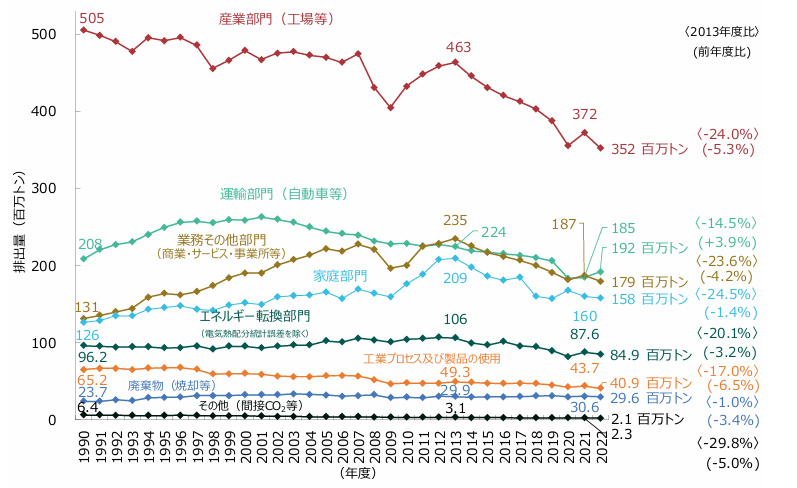

産業部門内では、鉄鋼業が最も多く38.1%を占め、次いで化学産業が15.8%を占めているのです。このように大量のCO2を排出している化学産業はCO2排出量削減の責務を負っており、もはや先延ばしできない、最優先の課題となっています。

このような背景から、化学産業界ではまず、製造過程で大量に排出されるCO2の削減に取り組んでいます。まずは、製造時に使用する化石資源由来の燃料を、アンモニアなどの脱炭素燃料へと切り替える「燃料転換」が進められています。

さらに化学製品は化石資源である石油を原料としており、使用後に焼却されると多量のCO2が発生してしまいます。この排出を抑えるためには、原料そのものを見直す「原料転換」も不可欠です。

原料転換の具体的な方策のひとつが、プラスチックなどの廃棄物を焼却せずに再度原料として利用する「リサイクル(資源循環)」の推進です。

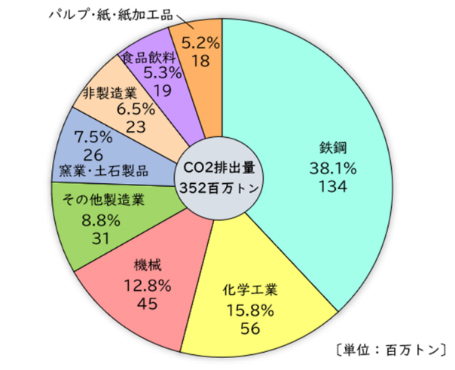

日本では、ペットボトルなど一部の分野でリサイクルが進んでいるものの、製品の原料として再利用されるマテリアルリサイクルおよびケミカルリサイクルの割合は、あわせてわずか25%にとどまります。対照的に、焼却によってエネルギーを回収する「サーマルリサイクル」が全体の63%を占めていますが、実は欧州ではリサイクルとは認められていません。

しかし、ようやく日本でも「プラスチック資源循環戦略」が2019年に策定され、2030年までにプラスチックの再生利用を倍増させるという目標のもと、取り組みが本格化しています。廃棄物を再び製品として生まれ変わらせる「資源循環」が、ようやく本格的に動き出したのです。

ただし、すべての廃棄物を回収・リサイクルしたとしても、製造過程等での減量や損失があるため、必要な化学製品を廃棄物だけでまかなうことはできません。リサイクルに加えて、化石資源に代わる新たな資源を活用することが求められます。

その有力な代替資源として注目されるのが「バイオマス資源」です。中でも、日本に豊富に存在する「森林資源(木質バイオマス)」の活用が期待されています。次回は、このバイオマス資源の可能性について解説します。(プラチナ構想ネットワーク顧問 鎌形太郎)

当Webメディアと同名の書籍『森林循環経済』(小宮山宏 編著)が平凡社から2025年8月5日に刊行されました。森林を「伐って、使って、植えて、育てる」循環の中で、バイオマス化学、木造都市、林業の革新という三つの柱から、経済・制度・地域社会の再設計を提言しています。政策立案や社会実装、地域資源を活かした事業づくりに携わる方にとって、構想と実例の接点を提供する実践的な一冊です。

Amazonで見る

※『森林循環経済』2025年5月10日の記事を転載しました。

※プラチナ構想ネットワーク顧問・鎌形太郎のコラム一覧はこちら

※森林×循環経済×地域の専門メディア『森林循環経済』から、産業・政策・研究・地域をつなぐ専門知と最新事例を毎週厳選配信→ ニューズレター登録(無料)