45m電波望遠鏡を見学中の学生。アンテナの巨大さがよくわかる。

astronomical observations using radio telescopes.

November 20, 2025

西村淳/国立天文台・野辺山宇宙電波観測所 atsushi_nishimura

大阪府立大学大学院理学系研究科博士課程修了(理学博士)。野辺山宇宙電波観測所特任研究員、名古屋大学研究員、大阪府立大学研究員、東京大学特任助教を経て、2021年より国立天文台特任准教授、2024年より自然科学研究機構・国立天文台野辺山宇宙電波観測所 所長/准教授。専門は、電波望遠鏡の開発(特にソフトウェアと電波分光計)と、それを使った星間ガスの探査 (特に大質量星形成)。研究者情報はこちら から。Xはhttps://x.com/nishimuraatsush

長野県南佐久郡南牧村野辺山には、国立天文台野辺山宇宙電波観測所が設置され、国内外から多くの研究者が訪れて電波天文学の研究や装置の開発・改良を行っており、電波天文学における国際的な拠点としての役割を担っています。その中でも「ミリ波」と呼ばれる電波を観測できる45m電波望遠鏡は世界最大級の口径を誇り、この大口径を活かして天体からのかすかな電波をとらえています。この巨大な電波望遠鏡を駆使して日々の測定・研究、そして学生の教育・研修に勤しむ西村淳氏(同電波観測所・所長)に、電波望遠鏡の歴史、そしてミリ波を観測する意義などについてお聞きしました。

一般的な光学望遠鏡は、光を放つ天体を捉えますが、宇宙には光を出さない低温のガスや塵(-260℃前後。絶対零度よりも少しだけ高い。星間物質と呼ばれる)が漂っており、この中に星の材料や生命を構成する物質が潜んでいます。星間物質は物質ごとに異なる周波数の電波を放出しています。そしてこの電波を受信するのが電波望遠鏡です。この電波望遠鏡の歴史をごく簡単にご説明します。

1800年前後にドイツのハーシェル(William Herschel 1738 – 1822)は、太陽光をプリズムに透過させ、赤色光を越えた位置に置いた温度計の温度が上昇することから赤外線(赤外線放射)を発見します。可視光以外にも宇宙から電磁波が届いていることに気がついたのです。それからさらに長い年月を経て、ベル研究所で短波を通信のために研究していたジャンスキー(Karl Jansky, 1905- 1950)が、ある時「ノイズ」を受信します。そしてこのノイズが毎日同じ時間帯、同じ場所からやってくることに気づきます。このノイズが通信の障害になることを避けるべく、周波数 20.5MHz の短波でさらに何ヶ月も観測を行うと、電波の放射先が1日に15分ずれることがわかりました。つまりこれは太陽系の外から届いてるノイズであるということに他ならず、さらに調べていくと、最終的にこの信号は銀河系中心(いて座)方向から発信されていることを突き止めます。これが電波天文学の始まりです。

その後、宇宙からいろんな電波が届いていることが判明し「ではきちんと調べてみよう」ということになり、まずは21cm線という1.4GHz の電波を突き止めるところから電波天文学は急速な発展期に向かいます。

宇宙空間には星の他にガスもあって、その大半は水素(原子)です。というのも、宇宙はビッグバンから始まっているわけですが、その頃宇宙には物質の数がすごく少なくて、ほとんど水素しかありませんでした。しかしその後、恒星が重い元素を合成したりして、百何十億年たって多様な元素が出現しました。ただし、今この瞬間の宇宙にある物質の大半はいまだに水素なんです。水素が一番多く漂っていて、水素と星があるという感じなんですけど、21cm線(1.4GHz)というのは、水素の原子が放つ電波です。ですからけっこうたくさん宇宙空間に存在します(水素原子であって、水素分子ではないことに注意してください)。

水素原子には陽子と電子が1つずつあります。陽子と電子はどちらもスピン角運動量を持ち、上向きと下向きのどちらかとなります。このスピンの組み合わせについて考えてみると、陽子と電子で揃っている時(例えば、どちらも上向き)と、揃っていない時の2通りがありえますが、揃っている時の方が、わずかにエネルギーが高くなります。スピンが揃った水素原子は、ある頻度でスピンが不揃いの低エネルギーの状態に遷移して落ち着くのですが、この時に、そのエネルギー差に相当する電磁波が放出され、それが波長21cmの電波となるのです。

ジャンスキーの電波発見から20年くらいでそのあたりまで到達したのですが、同時に宇宙の星間物質には濃淡があることがわかりました。そして濃いところでは、化学反応が盛んに行われ、分子の状態になっているものが確認できました。分子になると、スピンに加え、振動や回転などの様々なエネルギー要素が出現するのですが、星間物質くらいの温度では「回転」が多く、その回転のエネルギー帯がちょうどミリ波なんです。

地上の実験室でも化学系の研究室から「こういう分子からはこういう電波が出るよ」という報告があったりしましたし、コンピュータを駆使した量子化学計算の結果から見つかった電波があったり、未同定のラインが宇宙空間から見つかって、化学系から「これはおそらくこの物質でしょう」という報告をいただいたり、ということで宇宙空間から様々な物質を発見するラッシュが続いたのがちょうど50年くらい前ですね。

分子が回転しているとなぜ電波が出てくるかというと、これはアンテナの原理と古典的には同じなのですが、アンテナだと金属の中を電流が振動していて、その振動が波として出てくる。今、分子1つ1つをアンテナとして見なしてやると、回転したときに、分子に電気の偏りがあれば、電流の振動が起きたことになって電波が出てくる。でも、分子にこの電気の偏りがないと、いくら回転していても電波は出てこない。たとえば水素分子というのは、すごく対称性が高く、電波は出てきません。ミリ波じゃないところでは出てくることもあるのですが、ミリ波はあまり出てこない。だから、本当は水素分子が宇宙空間には多いはずなんだけれども、その直接の観測は困難で、水素分子を探すためのいいトレーサーあるいはマーカー的なものが必要となります。

で、宇宙空間では意外と化学反応が起きているというのがわかってきて、複雑な分子、例えば水、アルコール、アンモニアその他有機物、さらに地上に存在しないものまであるのでこのあたりが面白いところなんです。例えばカーボンがどんどんつながっていくと地球上ではベンゼン環になってしまいますが、宇宙空間では直線上のお団子のような形で観測されたりするんです。

どの物質が水素分子のトレーサーとして利用できそうかという探索が加速したわけですが、今日の時点では一番有力とされているのが一酸化炭素です。CとOがつながっているんですけども、それが電気的にちょっと偏っているので、回転したときに電波が出るんですね。原子は水素原子で直接とる21㎝線が一番重要なんですけども、分子になってくると一酸化炭素が重要なラインとして利用されています。

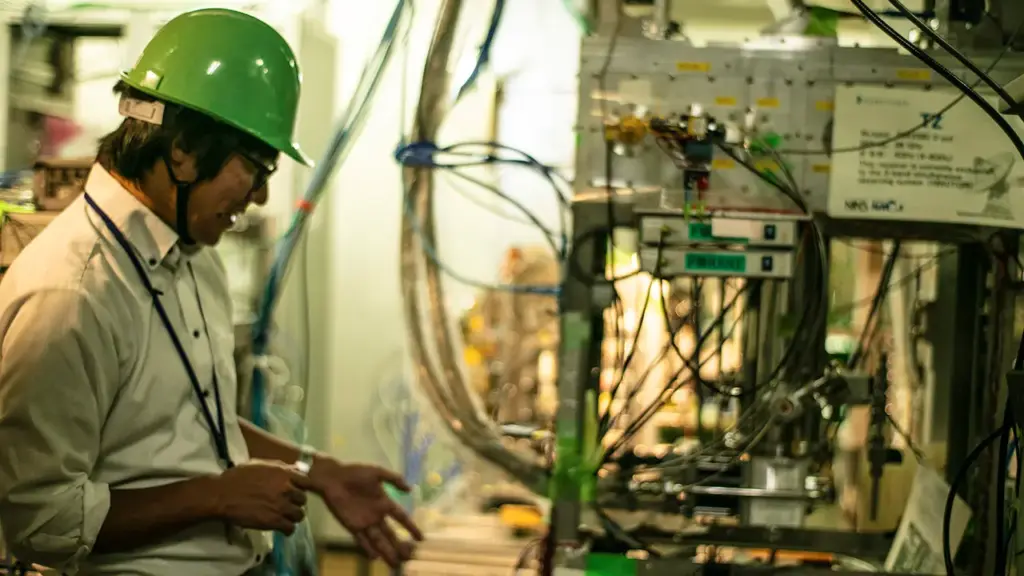

西村淳氏(自然科学研究機構・国立天文台野辺山宇宙電波観測所 所長/准教授)

一酸化炭素には速い回転のモードやゆっくりの回転のモードというのがあって、モードが切り替わる時に電波が出ます。この時、分子は量子力学的に振る舞うので、実際には回転のスピードは飛び飛びです。だから、スピード2からスピード1に一気にガンと飛んだりとか、スピード3になったりとかします。一番スピードが遅いところの遷移、つまりスピード1からスピード0への遷移が一番多いんですけど、それが波長2.6mmのミリ波で115GHzなんです。この野辺山の天文台は、その一酸化炭素の115GHzを主要なターゲットとしてミリ波のアンテナを作ったんです。これが1982年です。

一酸化炭素自体の発見は1970年でした。115GHzの観測のために米国は10mのミリ波望遠鏡をすでに持っていて、その後20mのものを計画していた頃に、日本では「45m を作ってみよう」ということにになり、世界に先駆けて、ここ野辺山に大型のミリ波アンテナを構築したんです。

天文学者は性能を最重視します。というのも、宇宙から来る信号がとても微弱ですから、効率を重視しようとするとどうしても高性能なアンテナが必要になる。アンテナの性能で重要なのは集光力。大きいほど微弱な宇宙電波をたくさん集められます。また、アンテナが大きくなるほど分解能が高く、つまり視力が良くなります。さらに、ビームが絞られていてサイドローブが少ない状態が理想。サイドローブ(side lobe)は、アンテナの放射において、意図したメインローブ(主ビーム)の方向以外に存在する、弱い放射を指します。そういった性能を追い求めていくと、アンテナはシンプルな形状のパラボラが良く、それをどれだけ大きく作れるか、ということになります。

45mのアンテナは下はセンチ波もできるんですが、ミリ波をつくれる装置をわざわざ頑張ってつくったのだから、ミリ波をやらないと損です。というのも、大きく作るために、主反射鏡はパネルに分割されているんですけども、全部で600枚のパネルがありますが、その取付精度が悪いとパラボラで反射した電波が綺麗に集まらない。高性能アンテナを実現するためには、観測波長の20分の1の鏡面精度が必要です。45mアンテナの鏡面精度は100μm。一酸化炭素の2.6mmを観測するには100μmの鏡面精度が必要なんです。

当時、アメリカは10m、100μmの鏡面精度を持っていて、日本は45mで100μm を到達したということですね。ミリ波、サブミリ波になってくると大気中の水蒸気が邪魔者となり、できるだけ乾燥して標高が高いほど観測しやすくなります。野辺山は標高が1350mほどで、200GHzくらいまでは観測できるんですけど、300GHzとなるとちょっと難しいところがあります。300GHzを超えて波長が1mmより小さいサブミリ波をやろうと思うと富士山山頂や、マウナケアのようなハワイの山の上、チリの山の上などに行かなければなりません。

ミリ波では宇宙を漂うガスや塵が見えてきます。それは、光では見えない暗黒の冷たい宇宙です。宇宙ではガスから星が生まれて、星が死ぬとまたガスに戻るという、物質の循環があるのですが、実はこの循環のうち、ガスの部分には謎が多く残されています。私たちは、太陽がそこにあり、地球にとってかけがえのない存在であることは知っているものの、その太陽が50億年前にどうやって生まれたのか、また、50億年後にどうやって死んでいくのか、実はまだその全貌を知らないのです。宇宙が生まれて今日に至るまで、138億年の間に繰り広げられたであろう物質の輪廻のうち、そんな大切なピースをうめるために電波望遠鏡は日々観測を続けています。

そんな観測を実現するためにとても大切なのが、技術です。基礎研究は、「今は役に立つかわからないが将来何かに役に立つかもしれない」とよく言われますが、天文分野にも漏れなく当てはまります。天文学者は新しく出てきた技術をいかに望遠鏡に転用するか、技術の応用が得意です。例えば、ミリ波の天文受信機は弱い宇宙電波を検出するために感度が最優先です。コストは度外視で、いかに低雑音で増幅するかに心血を注ぎます。中でもマイクロ波を低雑音で増幅できるHEMT(High Electron Mobility Transistor :高電子移動度トランジスタ)増幅器は天文用途では古くから高性能のものが冷却して使われてきましたが、最近になって量子コンピューターでも大量に利用され始めています。また、夢の技術として語られる事の多い超伝導技術ですが、ミリ波の周波数をダウンコンバートする時に低雑音で周波数を変換できるSIS(Superconductor–Insulator–Superconductor: 超伝導体と絶縁体をサンドイッチにした構造)ミクサという装置は超伝導技術の実用例としてミリ波望遠鏡では大活躍しています。世界レベルで技術も含めて誰が一番乗りをするか、を競争しているジャンルの象徴が天文学だと思っています。この分野からの計測機器などに関するリクエストはやはり世界レベルになってくるので、どこか予想しなかった分野で威力を発揮することがあるのです。

天文学は基本的に宇宙の謎を解く学問です。そこにロマンはあるのですが、宇宙の謎を解くことそれ自体が皆さんの日々の生活に直接的な良い影響があるのかどうかはよくわかりません。但し、この謎を解こう、理解しようとすると、それが動機になって、新しい装置を作ったり、既存の装置でも観測方法を工夫する必要が出てきます。その新しい装置をつくるためには、存在しない技術を確立して開発しなければならなくなる、ということも含めた様々なハードルが出現するわけです。で、このハードルを超える競争を世界レベルで実施しているのが天文学です。ある課題を解決しようとすると、様々な学習や工夫が必要になる。つまり誰もやったことがないことをどんどん開拓していくという「癖」のようなものがつきます。世界との競争にさらされるとなると、実際は苦労も絶えないのですが、根底にある目的「宇宙の謎を解く」というロマンが原動力となってそんな苦労にも挑み、耐えられるのです。そして、そんな研究者になるためのトレーニングの場が大学院です。毎年、多くの学生さんが宇宙を楽しみながら鍛えられています。

世界との競争状態での経験が、問題発見能力や問題解決能力の実力をつけることに大いに貢献します。天文学を研究していた学生の大半は卒業後に民間企業に就職しますが、「天文学における激しい競争」の経験がその民間企業での活動にも役立ちます。どこに就職しても大学院でのテーマに関わらず即戦力になりますから、その意味で、間接的ではありますが、天文学を学ぶことの意味が出てくる、いわゆる「役に立つ」状態になるわけです。例えば、テクニシャンのレベルが世界で誰もやったことがないことを開発するというレベルになってくる。そういう人材育成の側面が直接的な、国民の皆さんの税金をいただいてやっているというところの説明としては、一番大きい流れ、意義深いところだと思います。宇宙の探索はそれくらいエキサイティングな仕事なのだ、ということも併せて強調しておきたいですね(談)。

(撮影:服部希代野)