November 27, 2025

清水 亮 ryo_shimizu

新潟県長岡市生まれ。1990年代よりプログラマーとしてゲーム業界、モバイル業界などで数社の立ち上げに関わる。現在も現役のプログラマーとして日夜AI開発に情熱を捧げている。

実を言うと筆者は二年前から映画を制作している。

実は映画制作に関わるのはこれが初めてではないのだが、今回は本当に真面目に制作している。

とはいえ、上映予定はない。

上映予定はないのだが、「自分が監督をやって、映画を作る」ことを条件に資金提供を受けた。したがって、何らかの成果は残さなければならない。

本当は半年でできると思ったのだが、思いのほか時間がかかった。

理由はいくつかある。

まず、当時のAIの性能が思ったほどではなかったこと。次に、AIの進歩のスピード、というか、その工程が、なかなか思い通りにいかなかったこと。

三年前といえばStableDiffusionが登場し、ChatGPTが出現した頃だ。

様々な人が想像力の翼を広げ、「もしかしてAIって凄いんじゃないの?」とようやく気づき始めた。

しかし当時のChatGPTが扱えるコンテキスト長は4096トークン程度で、これは400字詰め原稿用紙10枚くらいの会話しか覚えていられないということである。

StableDiffusionでは、特定の人物を安定的に表示することもままならなかった。

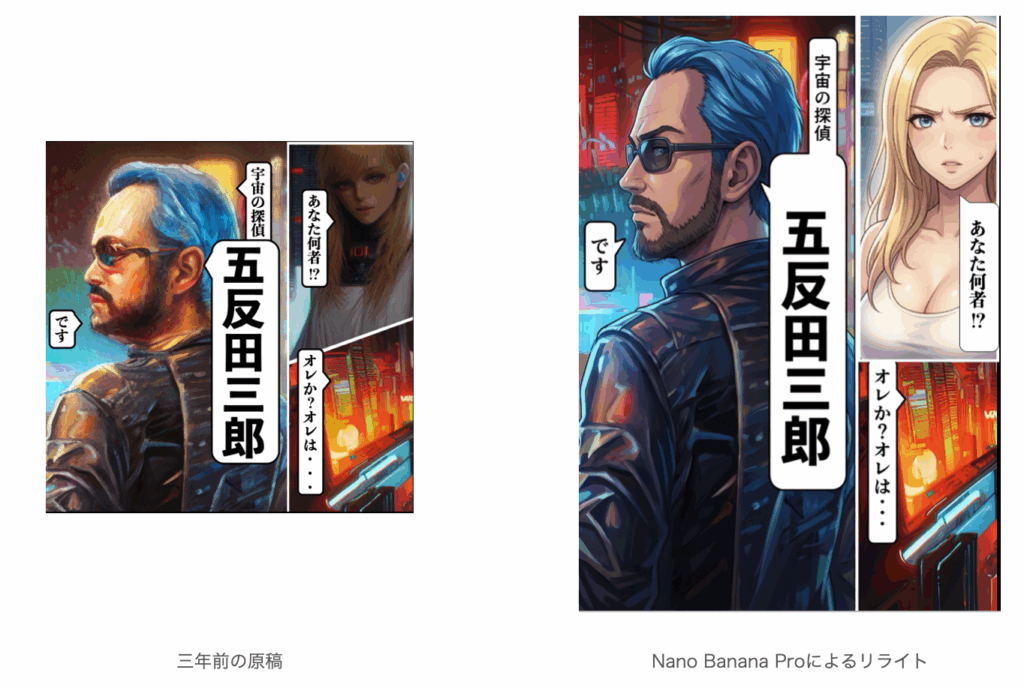

そんな状況でデタラメに作ったのが「五反田三郎」というSFハードボイルドギャグ漫画だ。まあ作ってる方はギャグのつもりなのだが、ところどころは真剣に作っていたりしている。

これは当初、正方形で描いていた。というのも、StableDiffusionのデフォルトの出力が正方形だったからだ。

後で出版しようとした時に、正方形の漫画なんか存在し得ないことに気づいて愕然とした。

そこで先日登場したNanoBananaProにリライトさせたところ、あっという間にB5サイズへのリライトが出来上がってしまった。

これは予想はしていたがいざ実現してみると驚異的な変化である。

しかも、吹き出しの形も変わっている。

この、漫画を清書するプログラムは、筆者の個人noteで販売している。

映画制作を打診されたのはこの後のことだったが、当初はこれを映画化してもしょうがないだろうと思っていくつもの企画を考えた。ところが実はこれが一番難しい。

映像制作業界の人と話すと、実は一番足りない人材は「監督」なのだという。

そんなの、やりたいという人はいくらでもいるだろうと思っていたのだが、いざやってみて事情が全然違うことがわかってきた。

というのも、「監督」するということは、その作品に「責任」を持つということでもある。

しかし、映像作品の場合、その責任とは「物語」に対する責任に他ならない。

この「物語」は、映画本編そのものだけでなく、その周辺をも巻き込んだ、つまり社会を鏡として反射するようなことも含めて、一つの「物語」を構成する。つまり観客の気分みたいなものだ。

昔の「名作」と呼ばれる映画を見ても、いまひとつピンと来ない時がある。

その「ピン」と来ない感じは、要は自分はその映画の対象者ではないのだ、という感覚でもある。

どの時代にも、その時代なりの空気があり、その時代の空気を知っていれば、「あの頃はこうだったなあ」と理解したり想像したりすることができる。しかし一方で、全く時代背景も時代の雰囲気も、さらには観客の興味・関心も異なる時、その映画が相手に響くかは難しい。

例えば筆者には「イデオン」の魅力がいまだに今ひとつわからない。

ガンダムは好きだが、イデオンはよくわからない、というのが正直な感想だ。

ガンダムは2歳の時のアニメで、イデオンはその後のはずで、筆者が最初に親に強請ったのはイデオンのスタンプだったことは記憶しているが、その造形の美しさに惹かれただけで、物語は全く理解できなかった。

高校生になって、自由にレンタルビデオを借りられるようになってから、改めてイデオンの映画をみると、意味が全くわからなかった。それもそのはずで、そもそもテレビシリーズを見た人向けの総集編的なまとめと、その続きという作られ方をしているので、テレビシリーズの内容が頭に入っていなければ理解できるわけはなかった。そして当時、テレビシリーズはまだソフト化されていなかったのか、少なくとも長岡のレンタルビデオ屋では見つけることができなかった。

今思うと、その後エヴァンゲリオンを見て感じた衝撃は、イデオンを見て当時のアニメファンが感じた衝撃の再現だったのだろう。最近、若い大学生でアニメ業界に進みたいという男性にエヴァンゲリオンを進めたら、全話感想を送ってきてくれたのだが、後半に行くにつれ「シンジくんが可哀想。シンジくんイジメ映画」というものに変わっていって、「なるほど今の若い人にはそう見えるのか」とむしろ得心した。

それほどまでに映画における「物語の責任」というのは荷が重いのであり、時代の空気を反映するからこそムーブメントを作れるのだという。

中学のとき、三年間ほぼずっと隣の席を独占していた同級生の女子が、最初に勧めてくれたレンタルビデオは「機動戦士ガンダム0080ポケット中の戦争」だった。その子は今でいう「オタク」で、確かにその子から筆者は「おたくさあ」と呼びかけられていた。それは「超時空要塞マクロス」で主人公とヒロインがそう呼び合っていたからであり、彼女は小学生の頃から地方コミケ(ガタケ;新潟コミケット)に参加して自ら同人誌を発行するような生粋のそれであった。

ただ、当時の筆者の心に引っかかったのは、ポケットの中の戦争そのものではなく、巻末に収録された予告編だった。

「はるか三万パーセク」だったか。「パーセク」という単位は、普通の人は使わない。天文用語で、約3.26光年という途方もない距離を意味する。

天文部だった筆者は、その言葉に魅了され、少ない小遣いをやりくりしてその作品、「トップをねらえ!」をレンタルビデオ屋で借り、その世界観に魅了された。

その監督が、のちにエヴァンゲリオンを作る庵野秀明氏だったというわけである。

ただし、「トップをねらえ!」が今の世相に合うかというと、きっと合わないのではないかと思う。

それは同時期の映画「就職戦線異常なし」が今の現役の就活生から見て絵空事にしか思えないのと同じだろう。

その「エヴァ」の面白さが伝わらないのが今の若者だとすれば、自分が作る物語はどうあるべきか。

いくつもの脚本を書き、いくつかはラストシーンまで書き上げたが、そのままでは面白さが足りないと感じた。

「仕事として」映画を作れ、ということなら、「面白さ」はある意味で二の次だ。「これはこういう話なんでやんす」で逃げることもできる。

脚本は大切だ。映画監督の友人も、「面白い脚本を演出で台無しにすることは簡単だが、つまらない脚本を演出で面白くすることはできない」と言っていた。

筆者は映画監督なんてものを引き受ける以前に、そもそも文筆家だという自負がある。

文章を書いて金をもらうということを16歳の頃からやってきた。

傑作が書けるかは運次第だが、ある程度のレベルまでなら文章の質を評価したりコントロールしたりすることかできる。それができなければ筆者の存在としての価値は無くなってしまう。

したがって、脚本を書くのに物凄い時間を要した。結局のところ、同時に複数の脚本と企画を検討していたので、2年間を脚本と企画に費やしたことになる。

自分の仕事で、企画に一週間以上かかるというのは異常事態だ。

そもそも企画というのは瞬発力だと思っている。

しかし、紆余曲折しても、どうしてもラストへの展開がつながらない。

話の骨子はできていても、枝葉が決まらない。

苦し紛れにAIに書かせたりもしてみたが、基本的に「お話にならない」

ChatGPTもClaudeも、Geminiも、新版が出るたびに試したが、全然ダメだった。

思い切って、話を頭から書き直してみることにした。

元が(ド下手な)マンガなので、行き当たりばったりで書いてあったところを、この二年間で集めたアイデアを入れ込みながら再度構成した。

そして2万字くらいの原稿になるのだが、やはりどうしても、その先が思いつかない。

結構、物語の転換点になるようないいシーンで終わったのだが、そこから先がぼんやりとしたままゴールできず時間ばかりが過ぎていく。

そりゃ監督できる人、そんなにいないわ。人間、二年間も走り続けるなんてマラソンはそうそうできない。きっと自分にも無理かもしれない。

そんな焦りを感じ始めた時に、AIフェスティバルが終わり、少し心に余裕ができて、ChatGPT5.1が発表された。ChatGPT5でも脚本の役には立たなかったので、これもダメだろうと思ってダメもとで途中まで書いた2万字の脚本を渡してみた。

すると驚くべきことが起きた。

今度はちゃんと「続き」を書いてくれるようになったのである。

しかもそれだけではなく、「面白い」

面白いということの基準は様々だが、途中まで書いた自分も予期しなかったようなセリフや展開、予期できなかった伏線の回収(それは伏線と呼ばないかもしれないが)などが積み重なり、「おい、これは俺が書くよりも面白いじゃないか」というものになった。

あまりにも面白いので、「次はこういう展開を書いてくれ」とか「続きはどうなるの?」とかしつこく聞くと、さらにどんどんいいシーンやいいセリフを書いてくれる。なんということだ。もうシンギュラリティは起きているのではないか。少なくともこの機械は、自分より物語を書く才能がありそうだ。

結局、2万字の続きとして6万字の原稿が出来上がった。

映画というのは、多くても3万字で二時間である。

削りに削って4万字まで短縮したが、これも多分真面目にやれば4時間くらいの映画になってしまいそうだ。

すると次の疑問が浮かぶ。

「観客は四時間もこんな与太話に付き合ってくれるのだろうか」

こうなると削る方が遥かにむずかしい。

まあとにもかくにも一度は完成したので、それにさらに修正を加え、足りてないシーンを加筆し、なんとか初稿を完成させることができた。

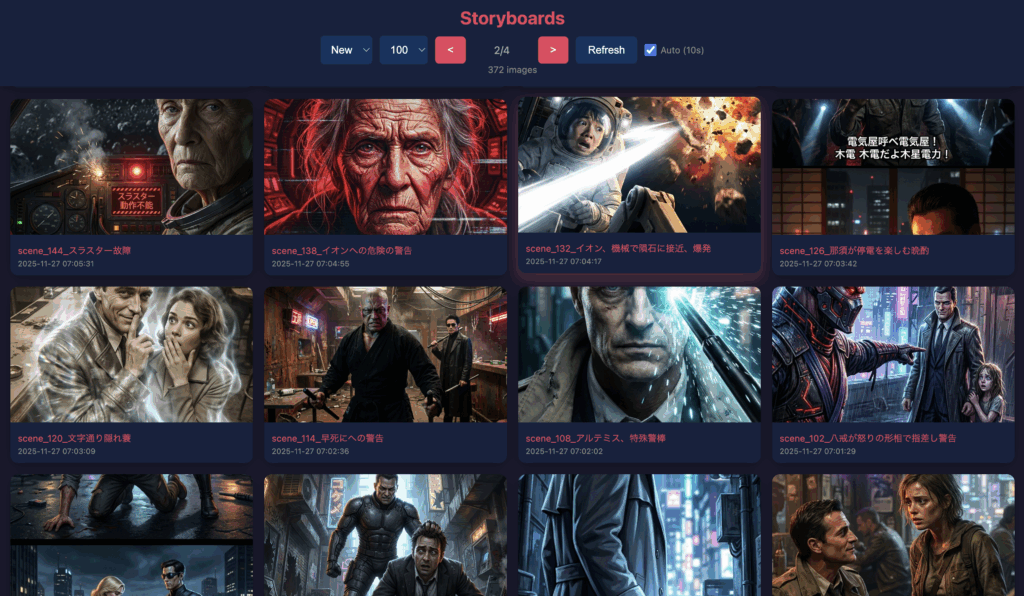

次の問題は、この初稿から、実際に映像化したイメージを膨らませる作業である。通常の映画制作では、イメージボードと呼ばれる作業だ。

しかし、NanoBanana Proが思いの外よくできているので、いっそ、NanoBanana Proでイメージボードを生成させることができるのではないか。その方が、よりイマジネーションが広がるのではないだろうか。

というわけで、脚本をExcelの表形式に書き直し、それを読み込んでキャラクターを参照しながら自動的にイメージボードを生成するプログラムを書いた。

これでさらにイメージを膨らませる作業が容易になった。

全ての画面がイメージ通りになったわけではないが、今の画像編集AIを使えば、イメージと違うところを一枚ずつ修正指示してイメージを本物に近づけることは造作もない。

それよりも「最初の一枚」というとっかかりを自動的にAIが出してくれることが重要なのだ。

と同時に、この映画制作のために雇った同僚も、画コンテ作業を開始した。人間が書いた画コンテが結局重要になるのだが、AIのおかげで従来に比べて圧倒的に早く、少人数で制作できることがわかってきた。もちろん動画制作も自動化し、年内にラッシュ(映画の本編のために撮影した映像を一度全部繋いだだけの状態)に持っていきたいと考えている。

そうすると、声優を除けば、映画制作に必要な人員は、二人か三人でいいことになる。

そう、今のところセリフに音声合成を使うことは考えていない。人間の演技力は、単純なプロンプトで指示できるほど簡単なものではないからだ。

さて本当に実現するのか。

乗るかそるか、もしダメなら、またAIの進歩を待つだけだ。