April 15, 2025

清水 亮 ryo_shimizu

新潟県長岡市生まれ。1990年代よりプログラマーとしてゲーム業界、モバイル業界などで数社の立ち上げに関わる。現在も現役のプログラマーとして日夜AI開発に情熱を捧げている。

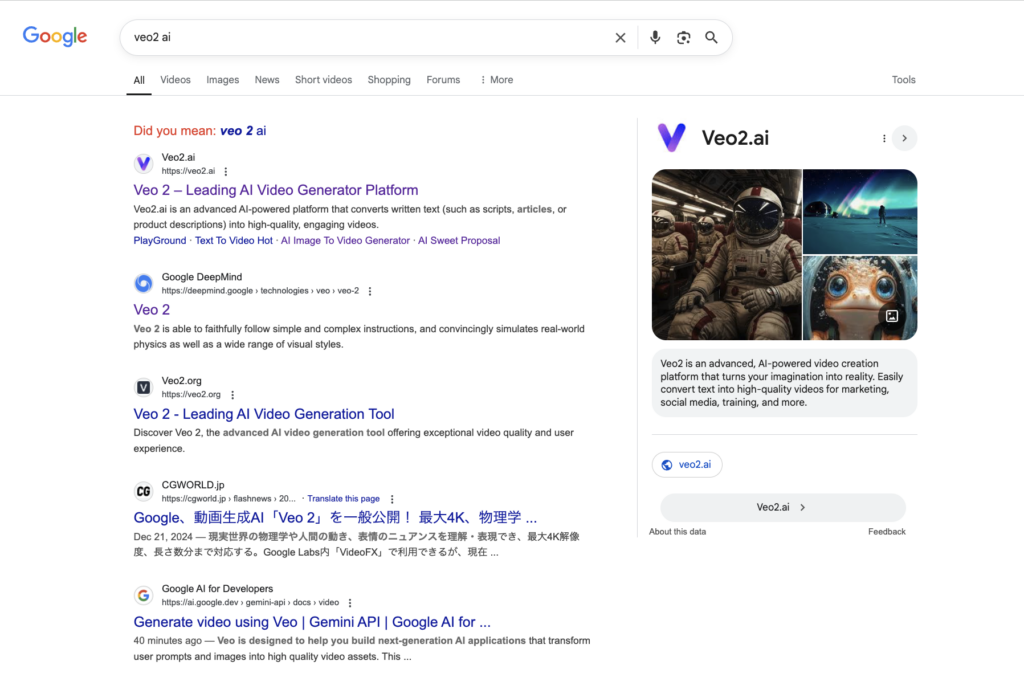

今朝、平日ほぼ毎日AIのニュースを追いかけている突発型情報番組「デイリーAIニュース」にて、ベテランITジャーナリストのMさんが「GoogleのVeo2が使えるようになった」というので、早速試そうとしてみたところ、検索結果に引っかかったのはGoogleとは全く関係ないサービスだった。

最初に見つけた方をクリックすると、そのドメインは「veo2.org」だった。

Googleのサービスにしてはとても不自然だ。なぜなら、.orgは任意団体が使うべきトップレベルドメインであり、インターネットの先端をひた走るGoogleがそんな基本的なルール違反を犯す道理がない。

また、もっと不自然なのは、トップページの画面の右上に「クレジットがありません。クレジットを購入するにはクリックしてください」と書いてあることだ。

本当にGoogleのサービスなら、まずこんなことは書かない。Googleのサービスならまず「Googleアカウントでログイン」しろと書かれているはずである。

すると、Mさんが「違う。そっちじゃなくてveo2.aiの方」というので、そちらもみてみた。

こちらは一見すると普通の動画生成サービスに見えるのだが、そもそも筆者のx.com(旧Twitter)のタイムラインで全く話題になってないのが不自然だ。

毎日ニュースを配信する都合上、特に動画関係に関しては海外アカウントも含めて一通り感度の高い人をフォローしている。そこでveo2が使えるようになったなれば大騒ぎのはずだが、誰も話題にしていない。

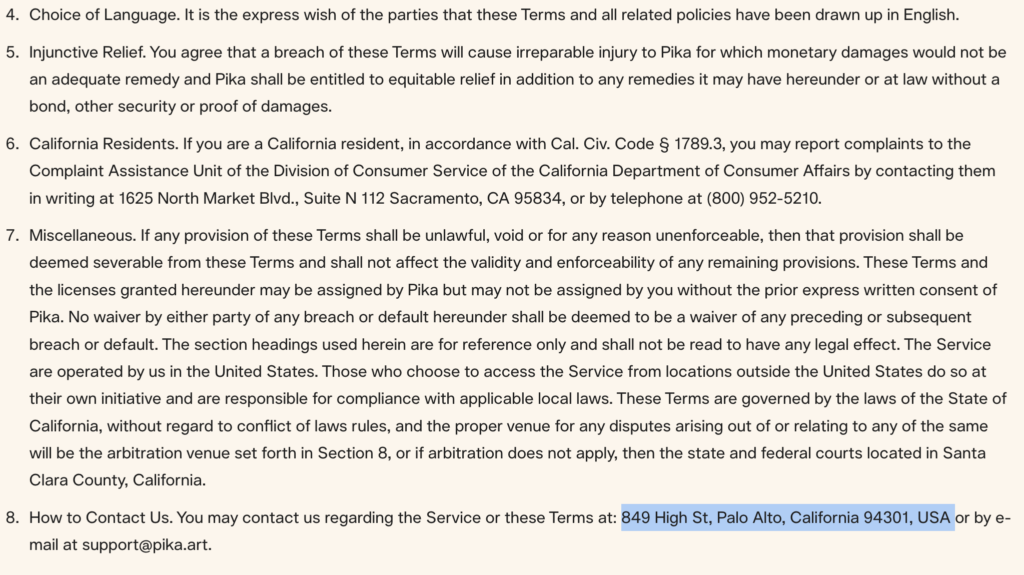

Mさんによると、「カリフォルニア州の法律に基づく」と「利用規約に書いてあった」のでつい信用してしまったということだ。

ただ、この書き方は筆者からするととても不自然だ。

普通は、アメリカ企業との契約の場合、裁判所の所在地は群レベルまで下がって指定されるはずだからである。

また、会社の所在地も明らかではない。

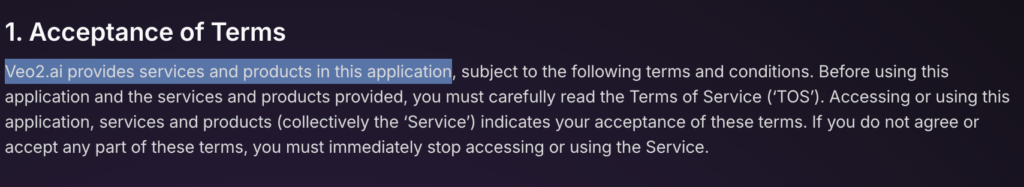

むしろ確認すべきは、契約の当事者が誰なのかということだ。

ここを見ると、契約の当事者は、「Veo2.ai」となっている。企業でもなければなんでもない。ただの「Webサイト」という任意団体と契約しているに等しいのである。

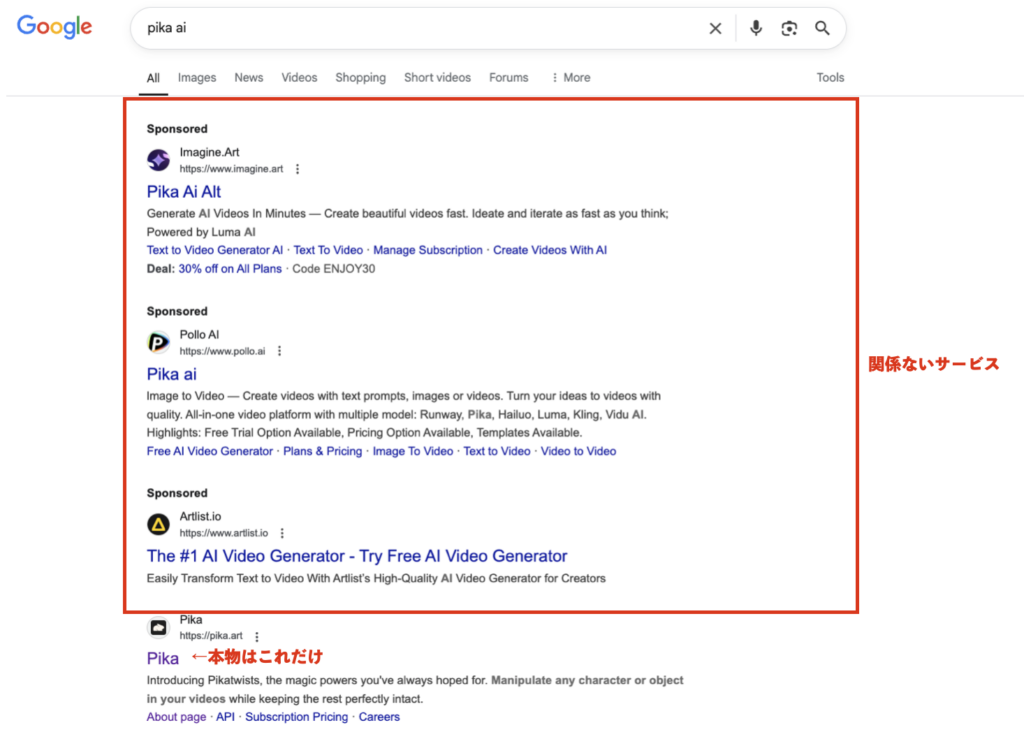

同じ問題は、動画生成サービスの「Pika」にも起きていた。

「Pika AI」で検索すると、無数の関係ないスポンサーサイトが上位に表示される。

しかも始末に終えないことに、これらの「まがいもの」AIサービスは、ドメイン名を見ると全く関係ないサイトだが、サービス名を「Pika」にしている。

しかも動画生成AIだから、知識がないとどれが本物の「話題になってるPika」なのかわからないようになっている。

これは、商標法の問題と、職業倫理の問題、両方に問題がある。

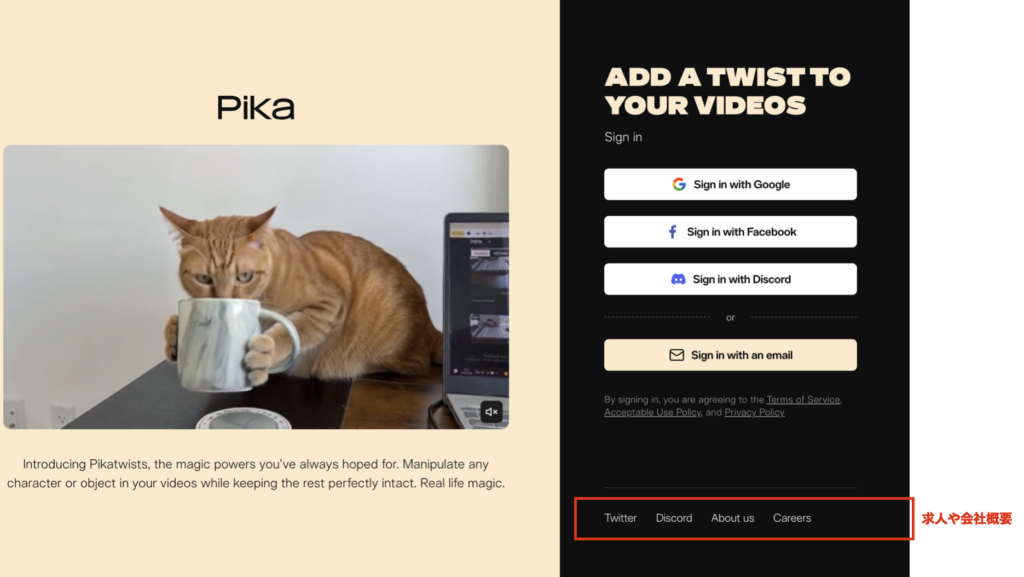

ちなみに本家 Pikaのサイトと比較すると、「まともなサイトかどうか」見分ける手がかりをいくつか見つけることができる。

例えば、まともなベンチャー企業なら、必ず「About US」ページと「Carriers」または「Hiring」ページがある。

これは、ベンチャーなら投資家から資金を募る必要があり、募った資金で人を雇う必要があるからだ。

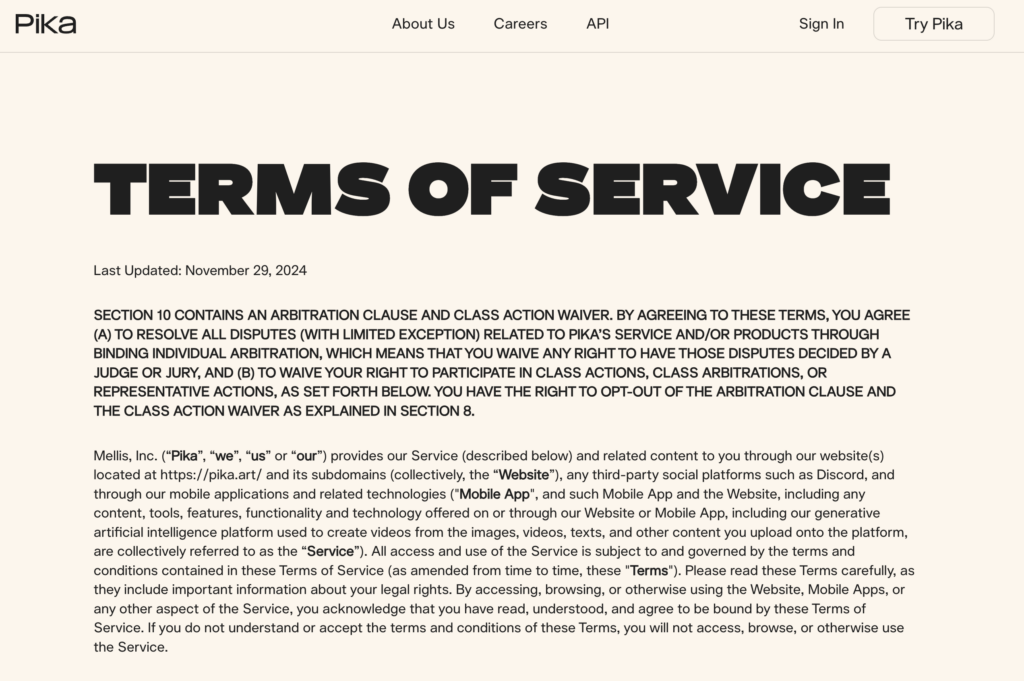

さらに、利用規約(Terms of use)もちゃんと書いてある。

会社名がちゃんと書いてあり、

住所もある。

それでも心配な場合、Google検索で「link:pika.art」で検索すれば、それが「話題のPikaサイトの本体なのか」を確認することができる。

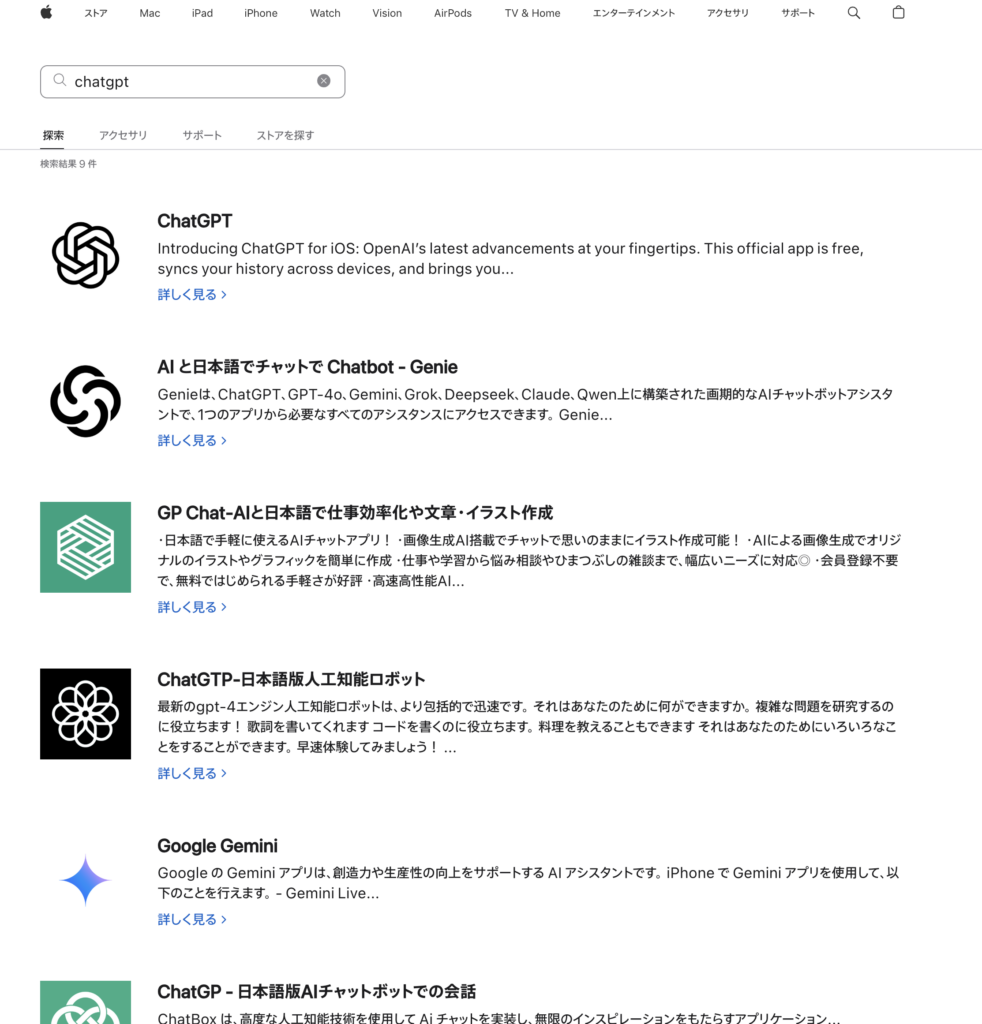

ちなみにこれはChatGPTでも起きていて、AppStoreは惨憺たる有様だ。

まるで間違い探しのようで、「GP Chat」「ChatGTP」「ChatGP」といった、紛らわしいアプリが登録されている。

ここまで似ていると、日本の商標法では、OpenAIに訴えられたら絶対に負けるだろう。

しかし、日本国内法で裁くことができたとしても、海外となると容易ではない。

また、相手が日本国内にいるかどうかすらわからない。

AIによって人間並のコーディングがAIにもできるようになった結果、こういう優良誤認を誘発するようなサービスが跳梁跋扈するようになる。

そしてベテランのAI担当記者でも偽サイトに間違って課金してしまうという恐ろしさがある。

しかも、Mさんは、さらに別のベテランのITジャーナリストからこの偽サイトを本物だと言われて紹介されてしまったそうだ。

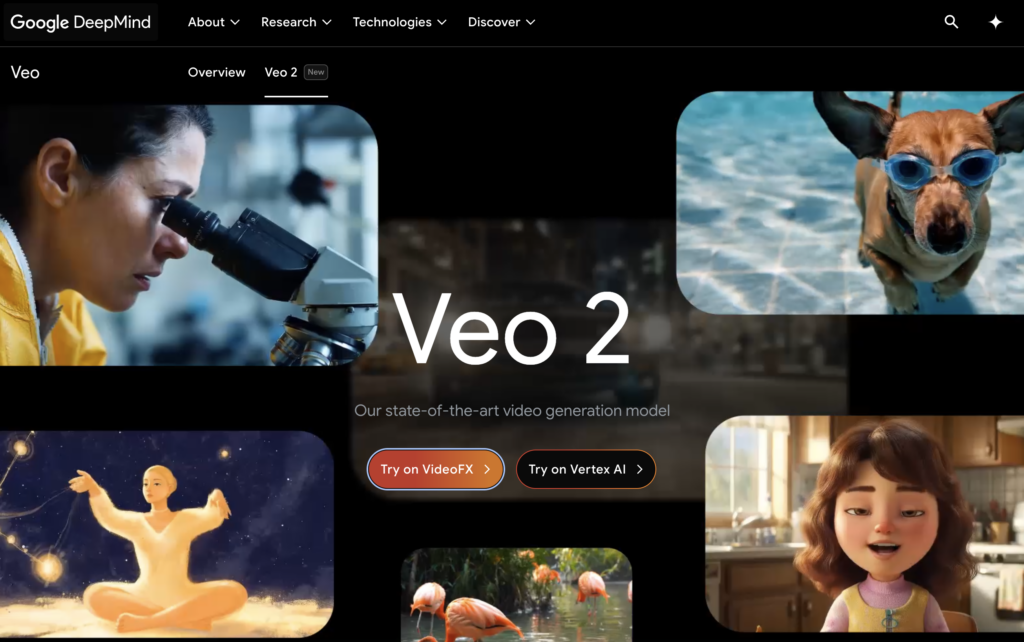

ちなみに本物のVeo2のサイトを見るには「Google Veo2」で検索すればいい。

そして、今現在、Veo2はウェイトリストに登録して、招待されるのを待たなければならない。

Googleの信用を毀損しかねないことにGoogleの検索および検索連動広告が加担していること自体がかなり滑稽だ。一体全体、Googleには何万人の社員がいるのだろうか。

その中でただ一人も、「Googleが宣伝してるVeo2」をみに行こうとして、単に検索窓に「Veo2 ai」と打ってしまう人のことを考えられないとしたら、社員は何万人いても意味がない。問題は社員の数ではなく他のところにあるだろう。

なぜ「veo2」にわざわざ「ai」をつけるのかというと、かつてOpenAIが「sora」をリリースした時、同じ名前の他の製品が大量に出てきたからだ。

マーケティング的にキャッチーな名前をつけたせいで、ちょっとリテラシーのある人はみんな短い製品名に「ai」をつけて検索する癖がついてしまった。

社会学的にはかなり面白い現象だが、MさんはGoogleのサービスのはずなのに香港の中国系企業から領収書をもらったとのことである。

このような紛らわしいAIサービスの乱結は、必ずしも完全な詐欺とは言えないが、詐欺まがいの商売である疑いは強い。

特に課金してしまうと、クレジットカード番号はともかく、住所、氏名、メールアドレスという個人情報がわけのわからない会社に流出してしまうことになる。

そっちから起きる二次被害の方が恐ろしい。

くれぐれもご用心を